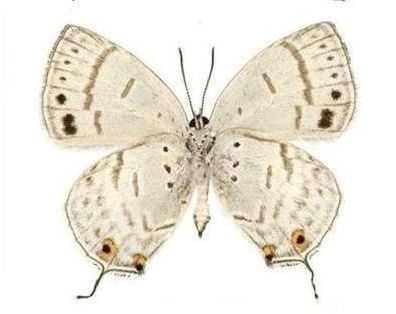

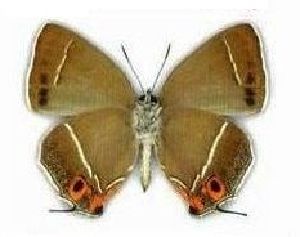

| 【特 徴】 | 中型のシジミチョウである。日本のベニシジミとよく似ており,飛び方は速いが,すぐに止まる習性がある。木の梢で占有行動をする習性があり,追飛も行うので,ミドリシジミ類と間違えやすい。 |

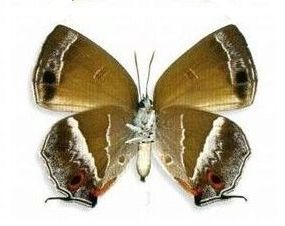

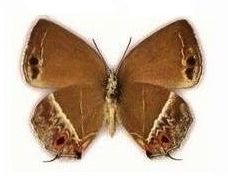

| 【雌 雄】 | ♂は,翅表に藍色斑が現れ,メスは,赤色斑が現れるので,雌雄を区別することができる。 |

| 【生 態】 | 周年,年数回発生している。 |

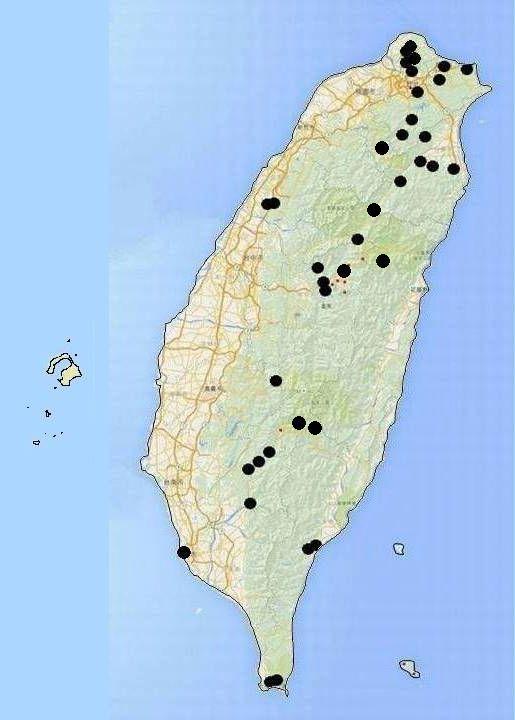

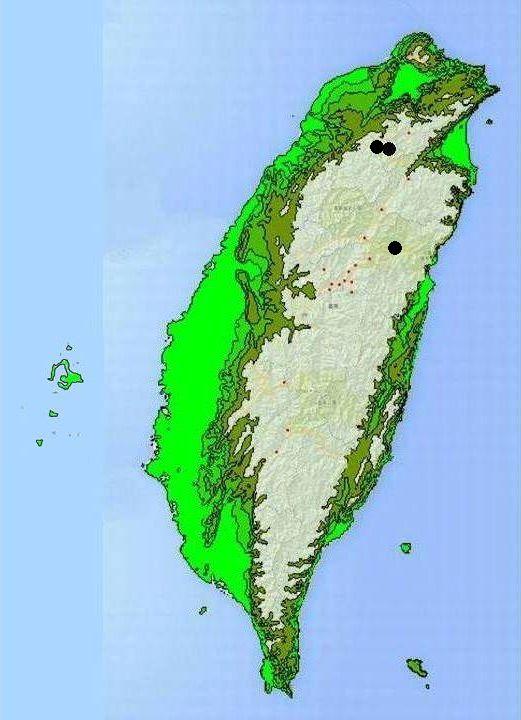

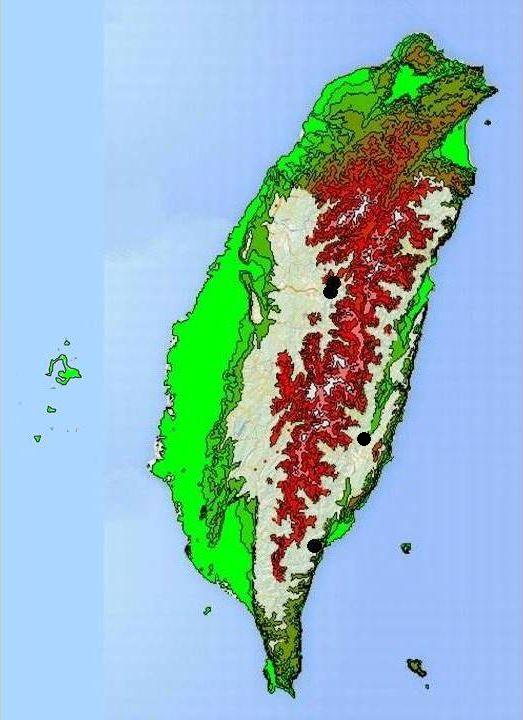

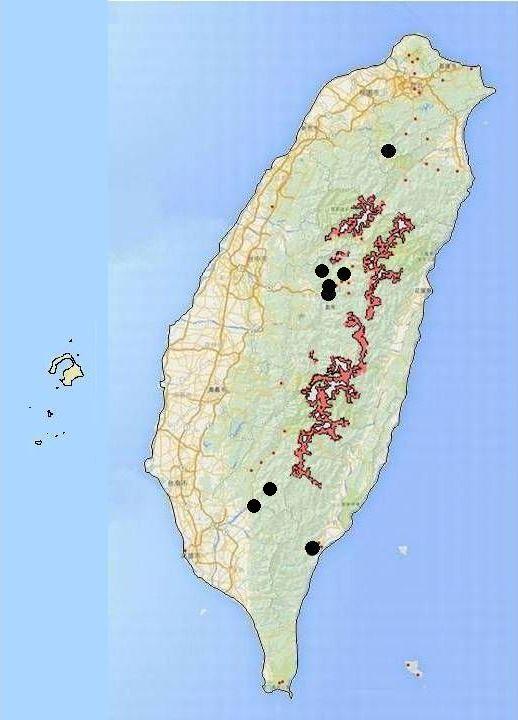

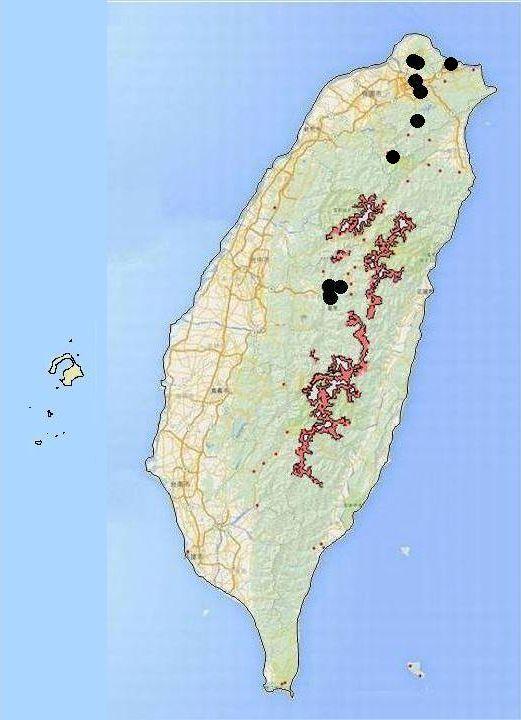

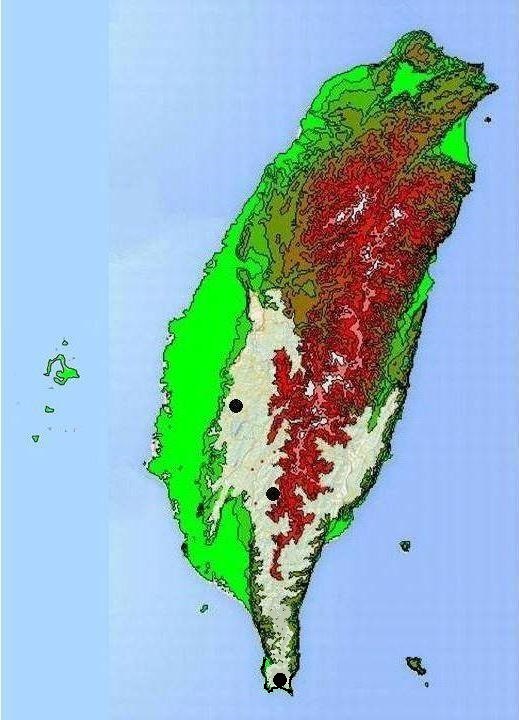

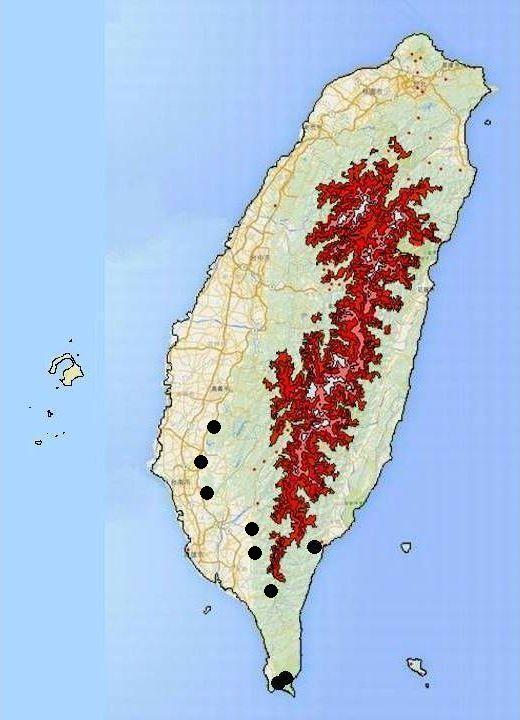

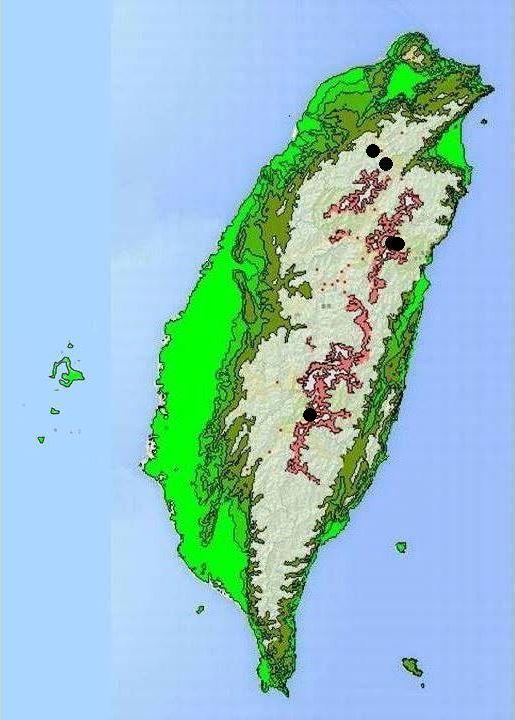

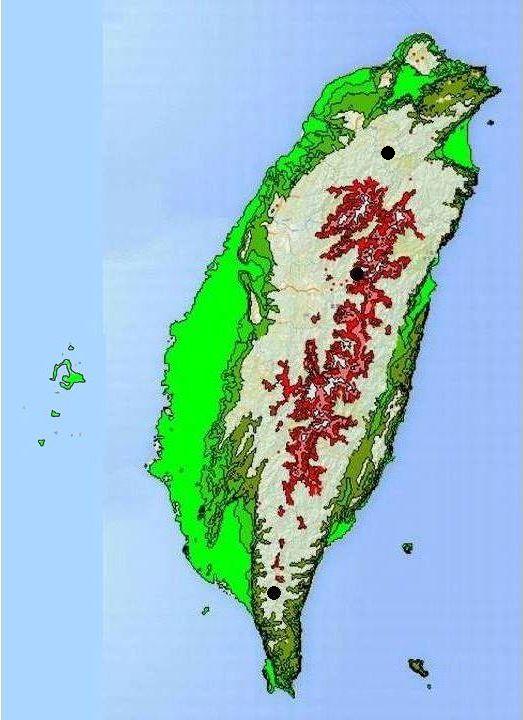

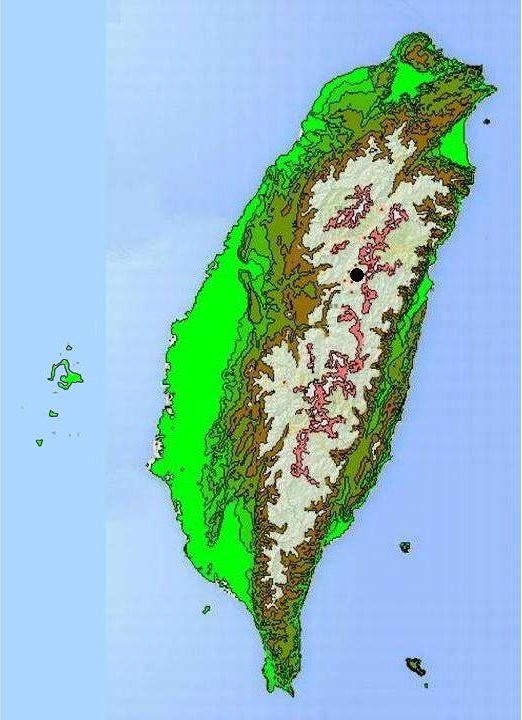

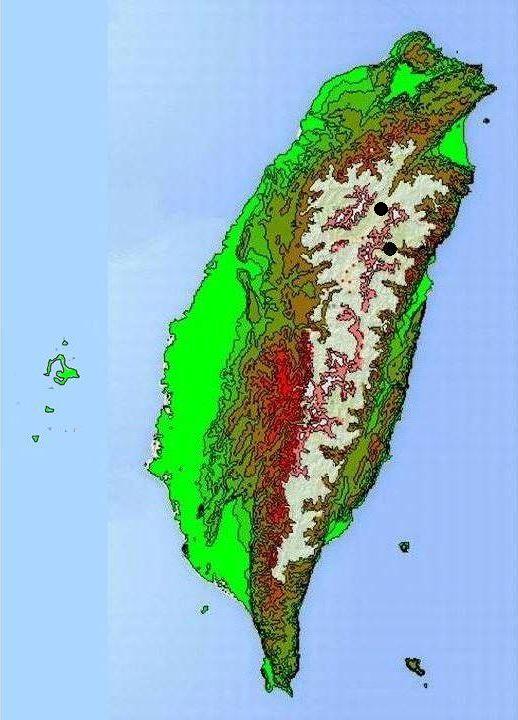

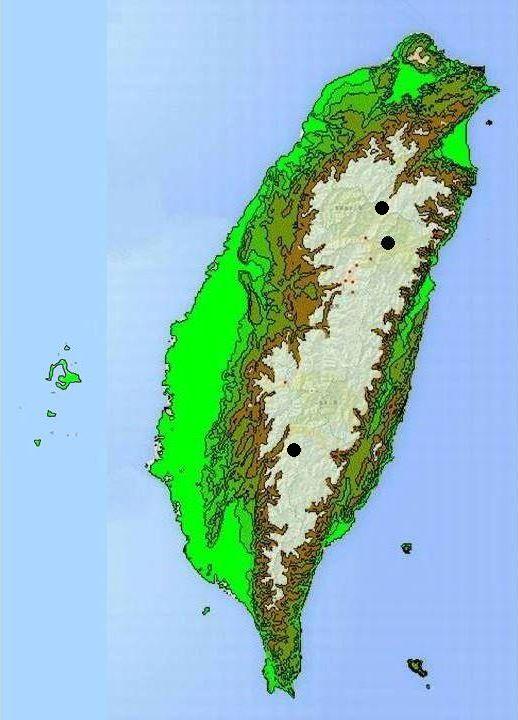

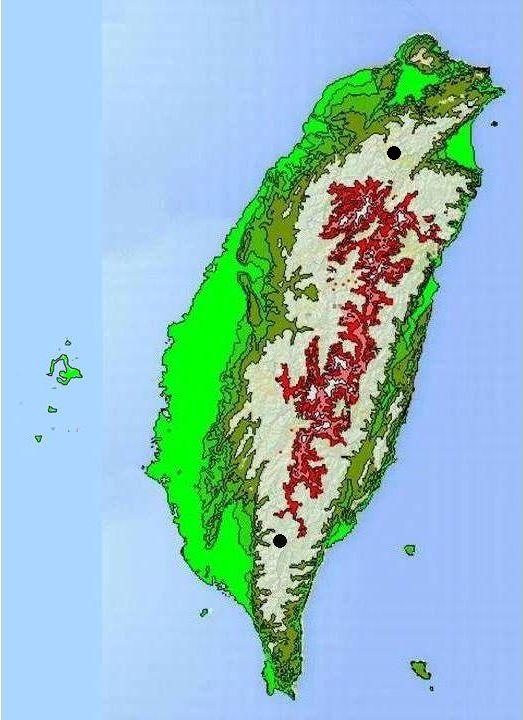

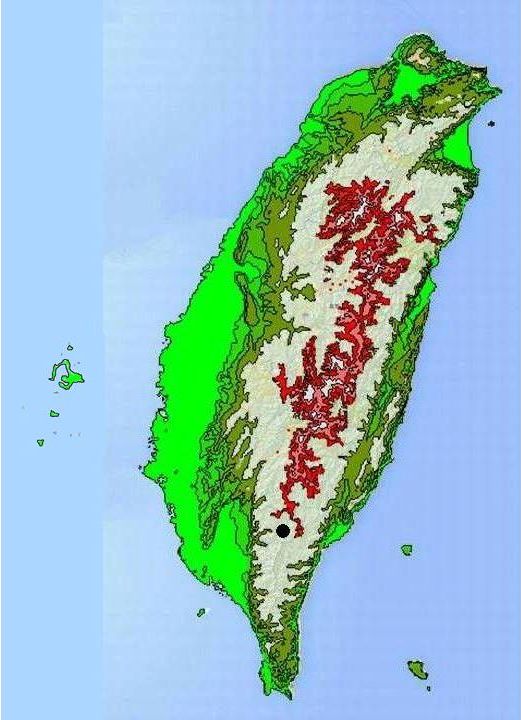

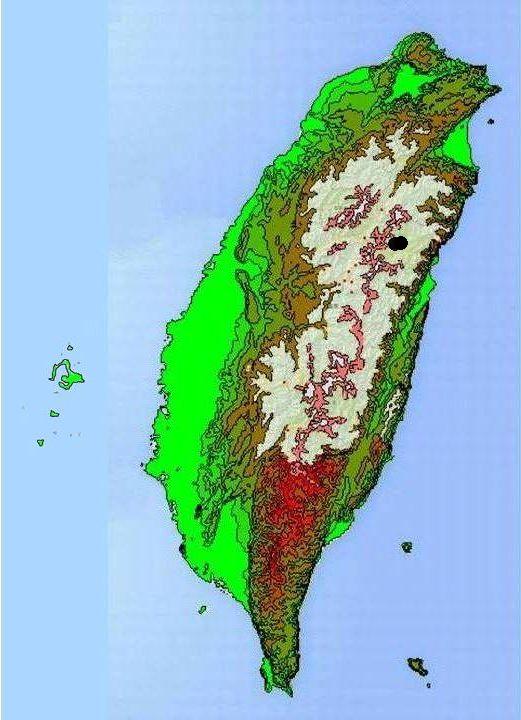

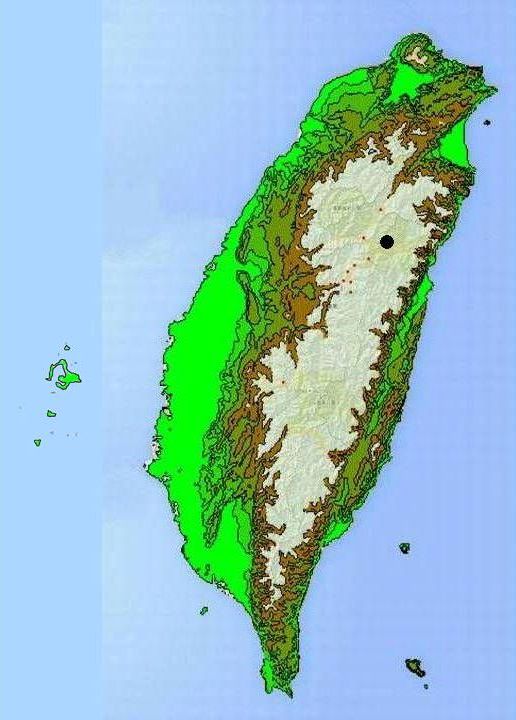

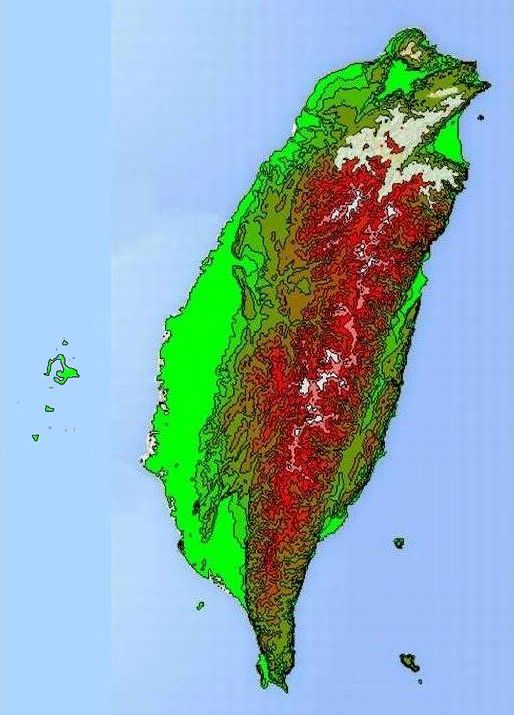

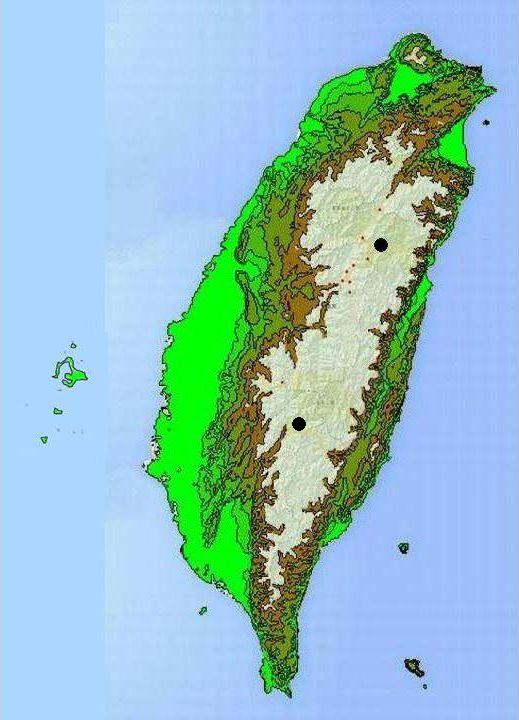

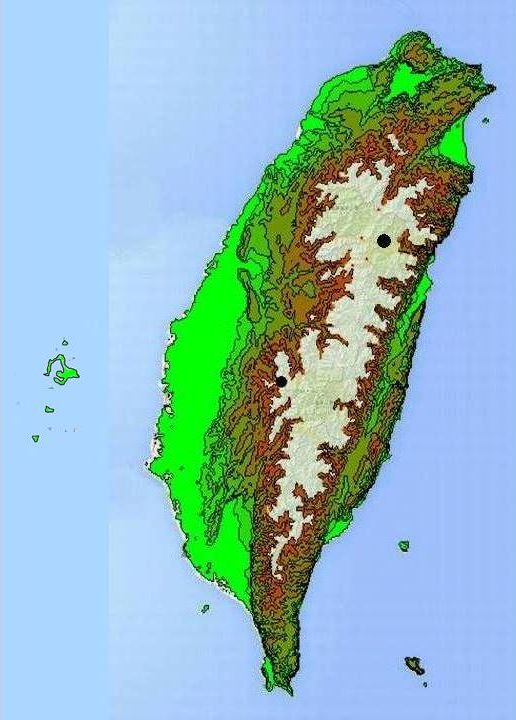

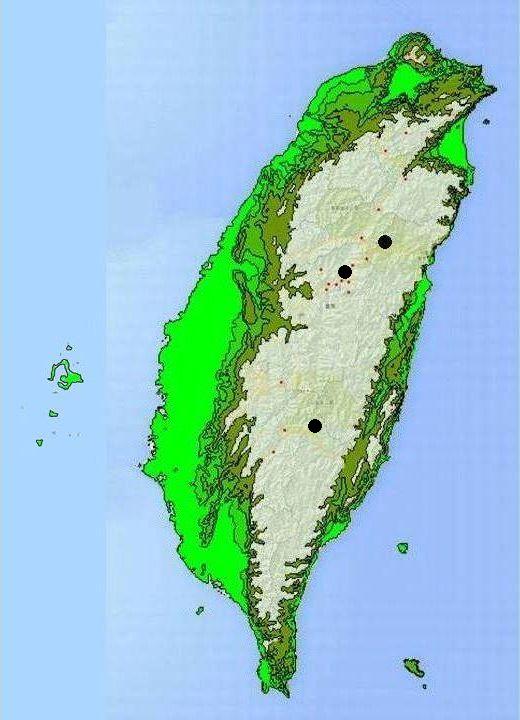

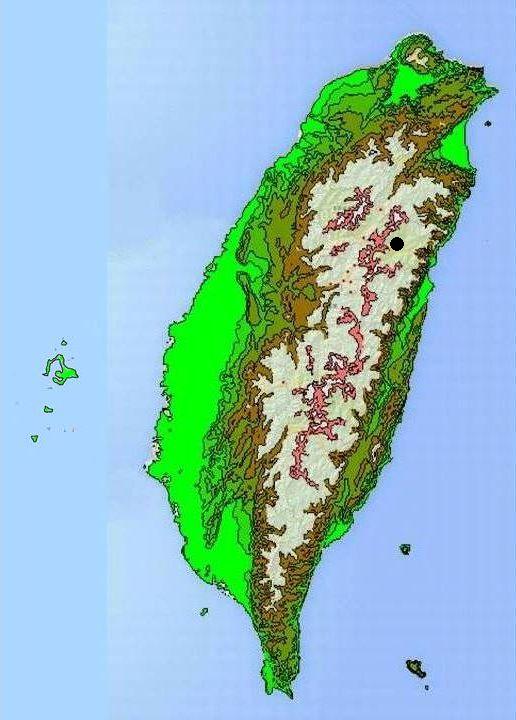

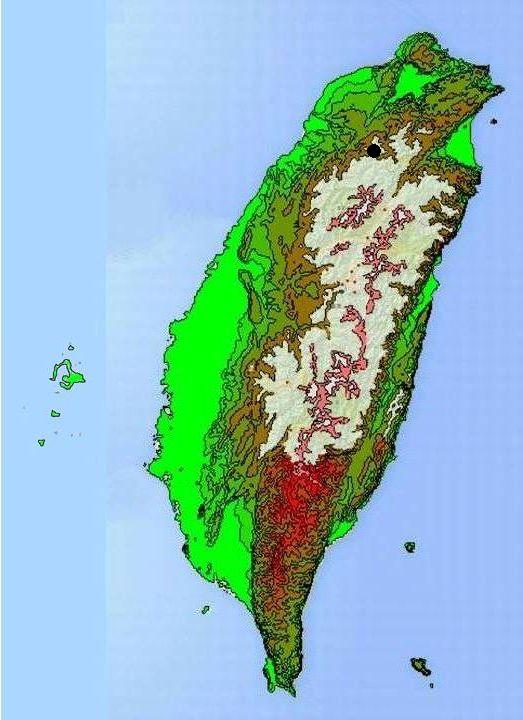

| 【生息地】 |

台湾の低・中・高標高(~3000m)の常緑広葉樹林,海岸林,都市荒地周辺で見られる。 低地から高山地帯まで,各所で普通に見られた。 |

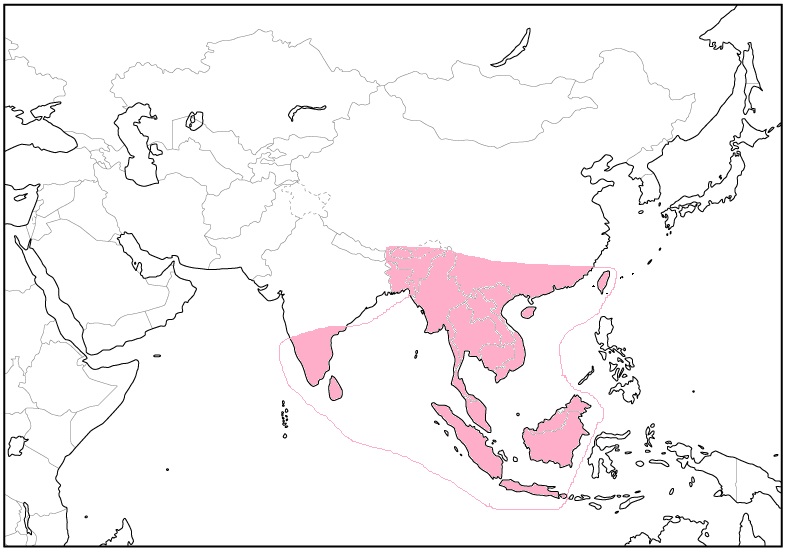

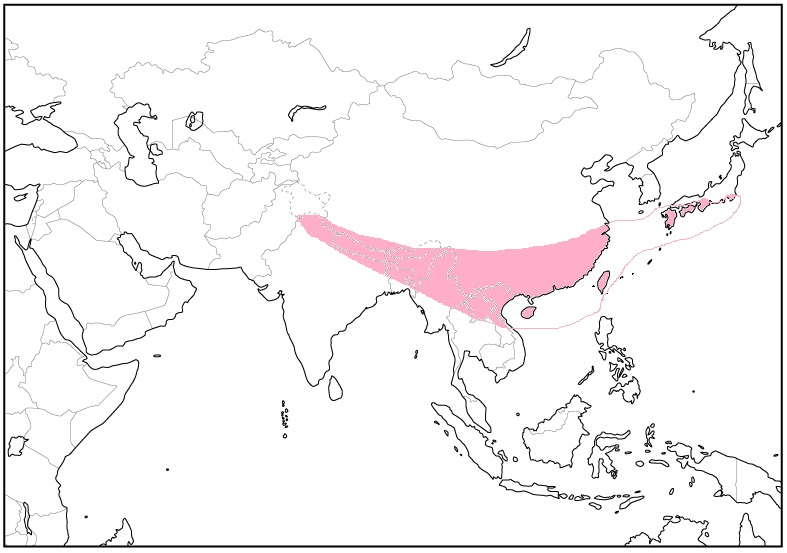

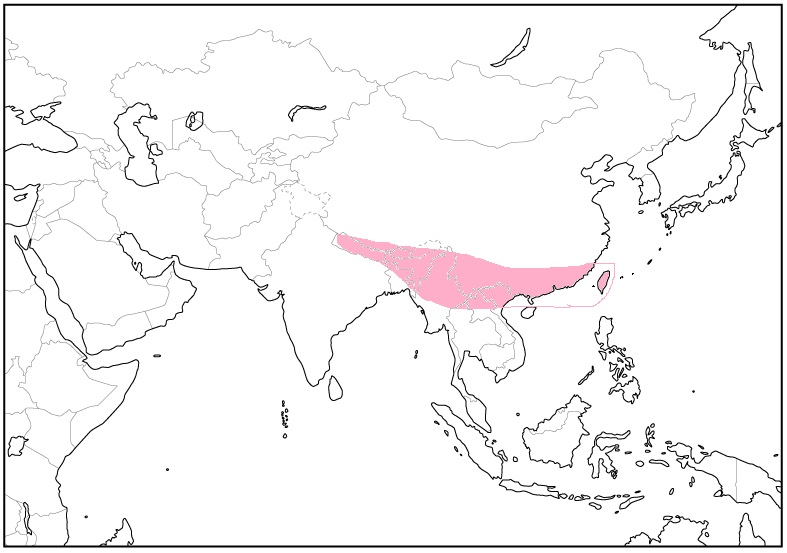

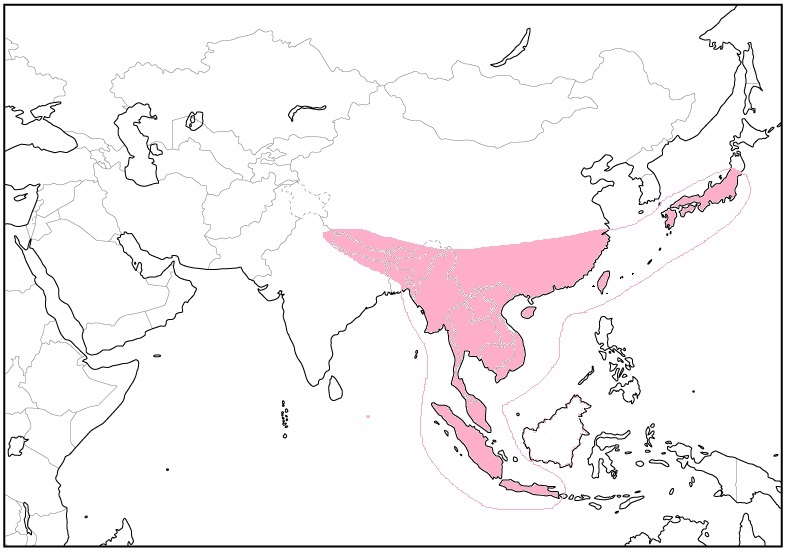

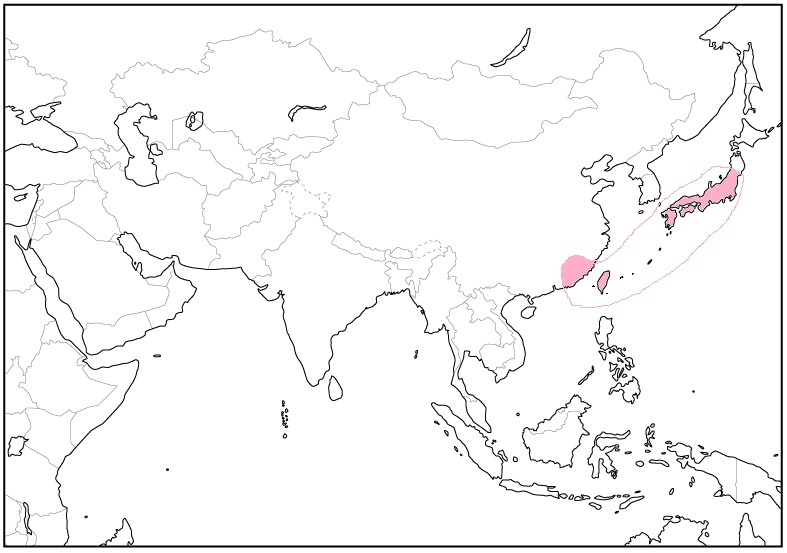

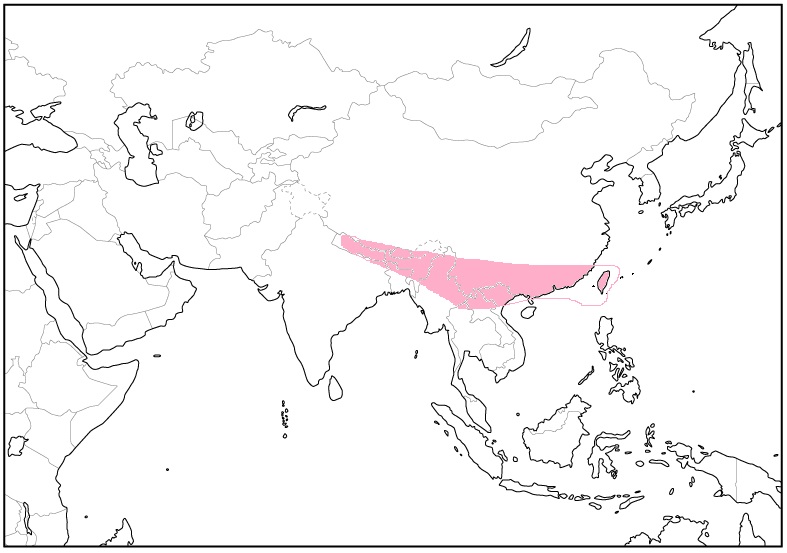

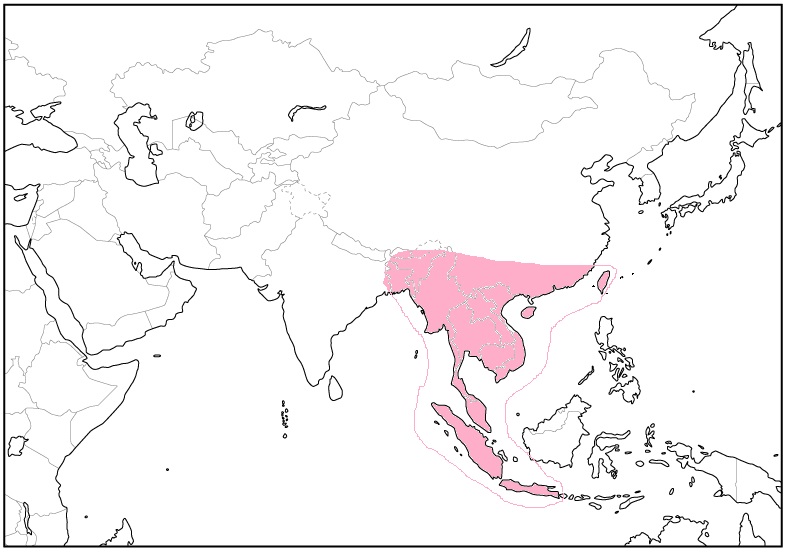

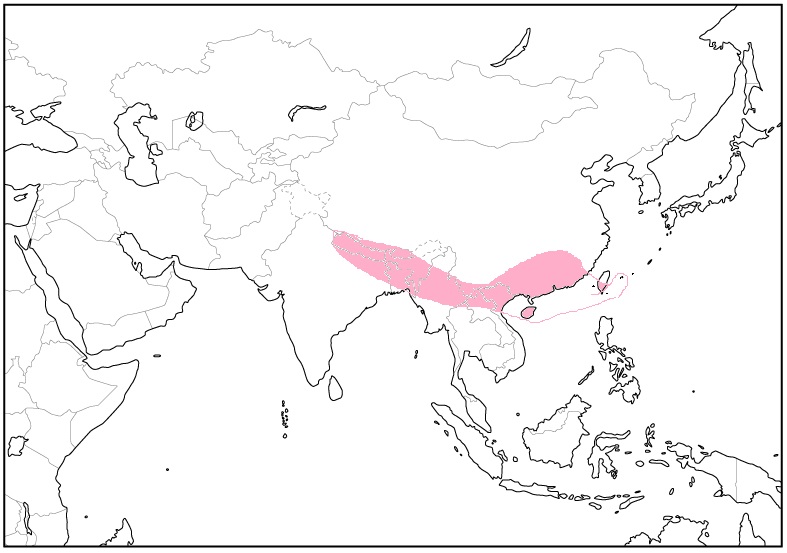

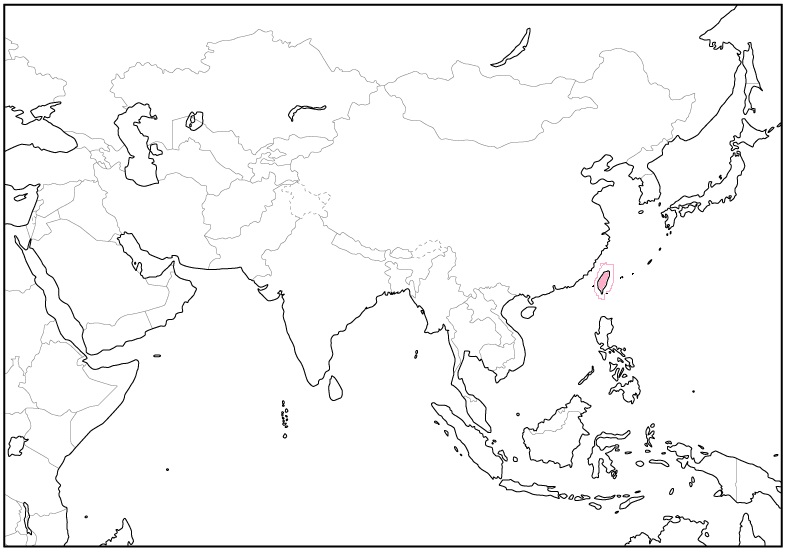

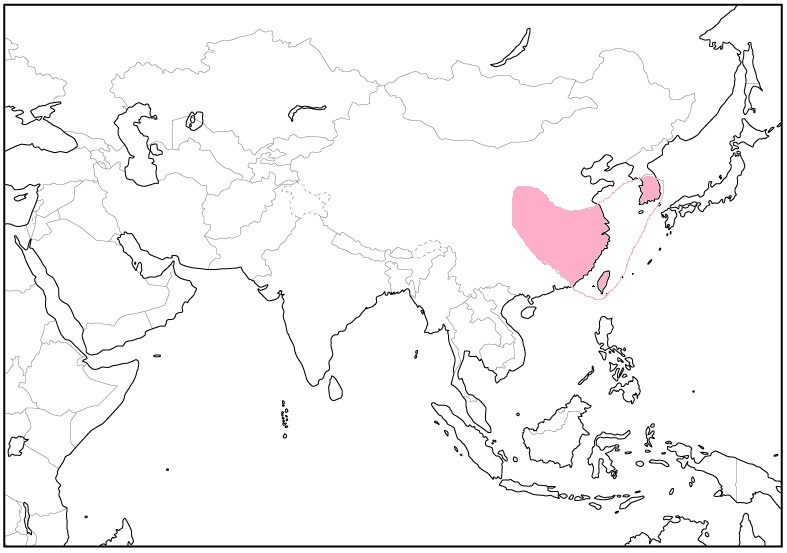

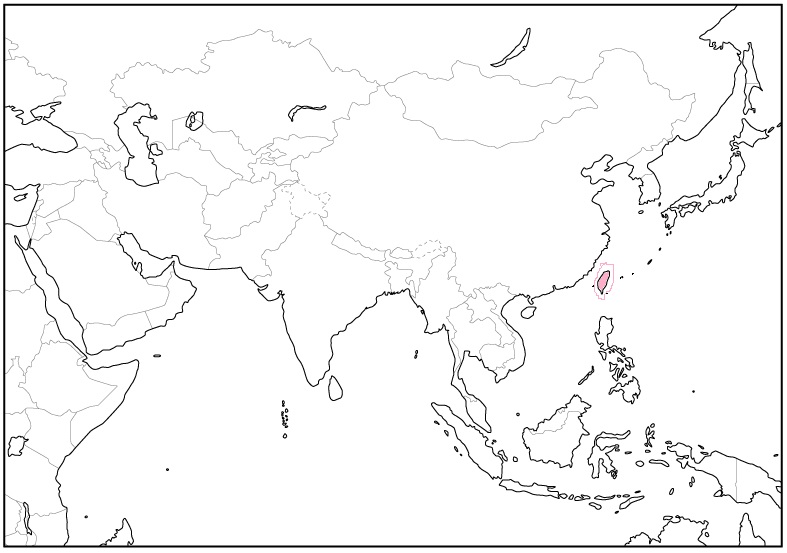

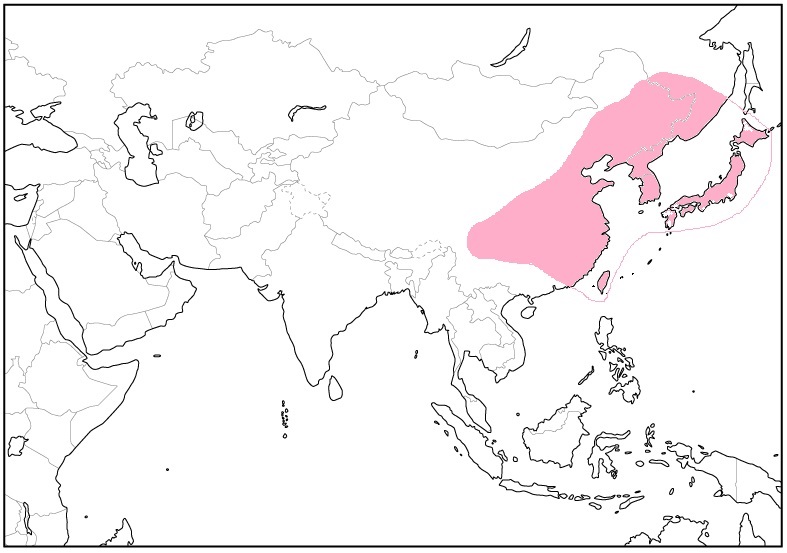

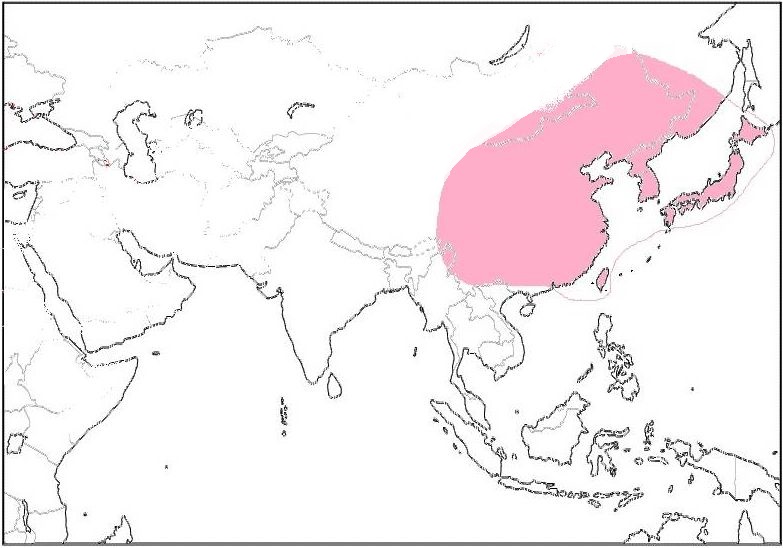

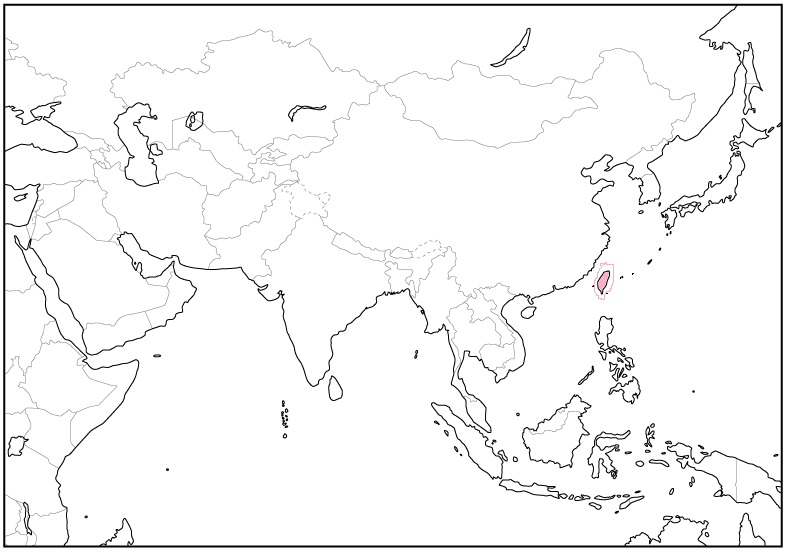

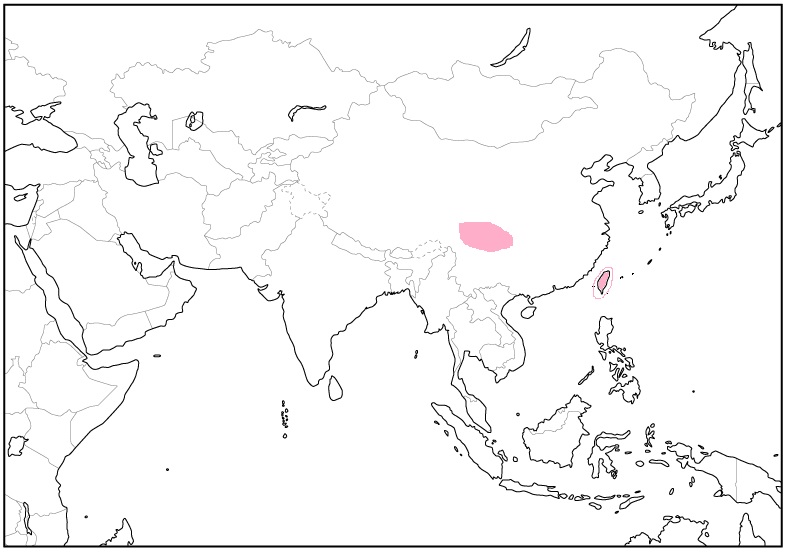

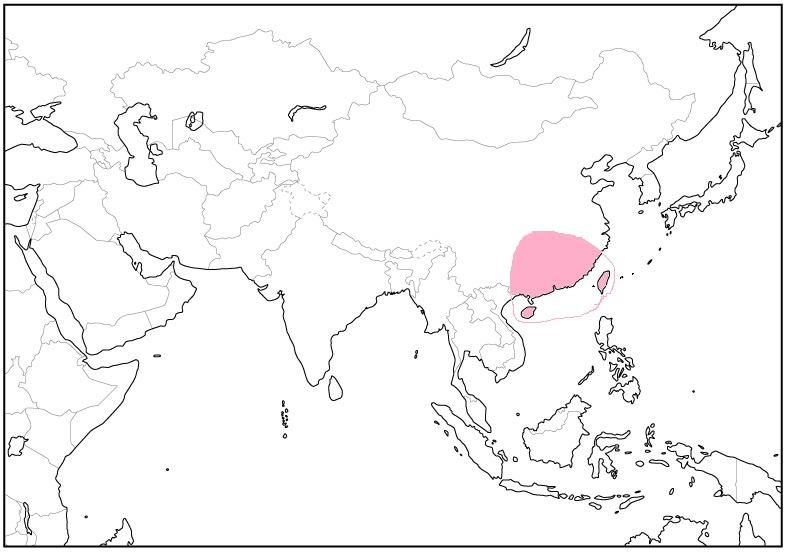

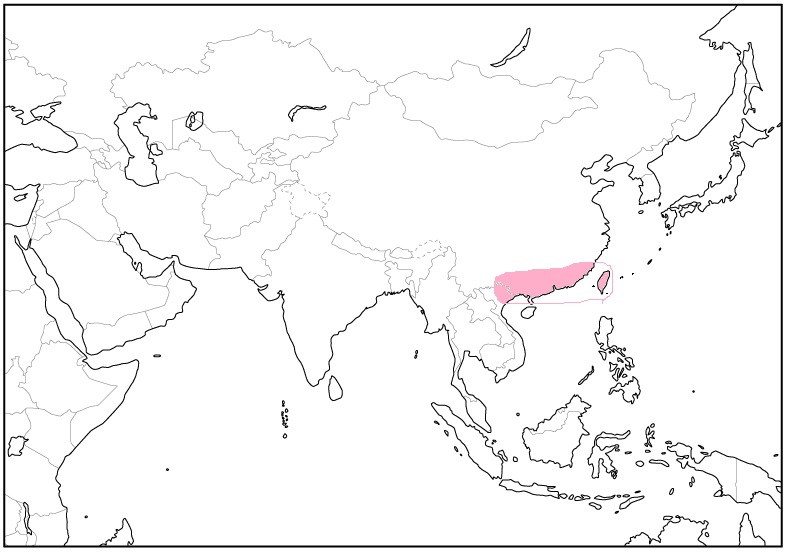

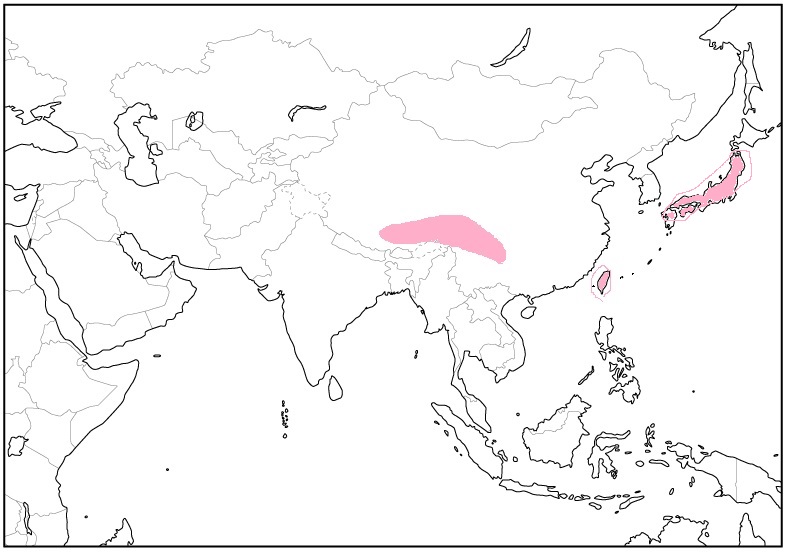

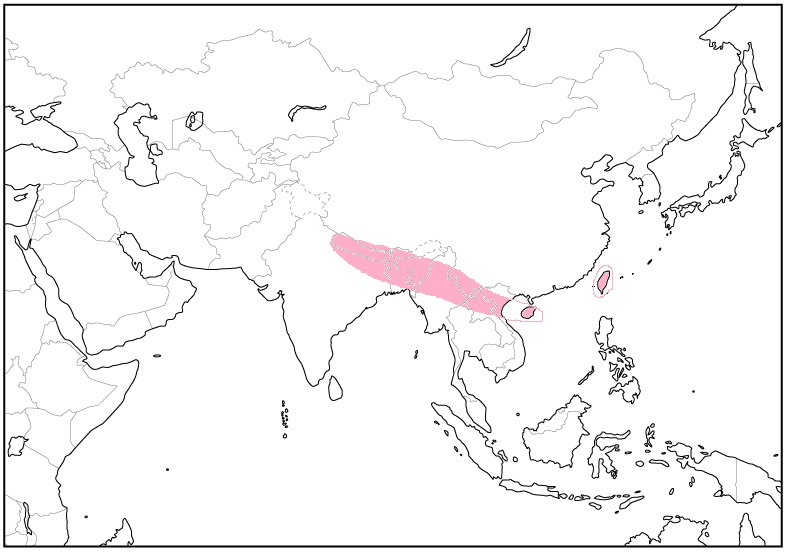

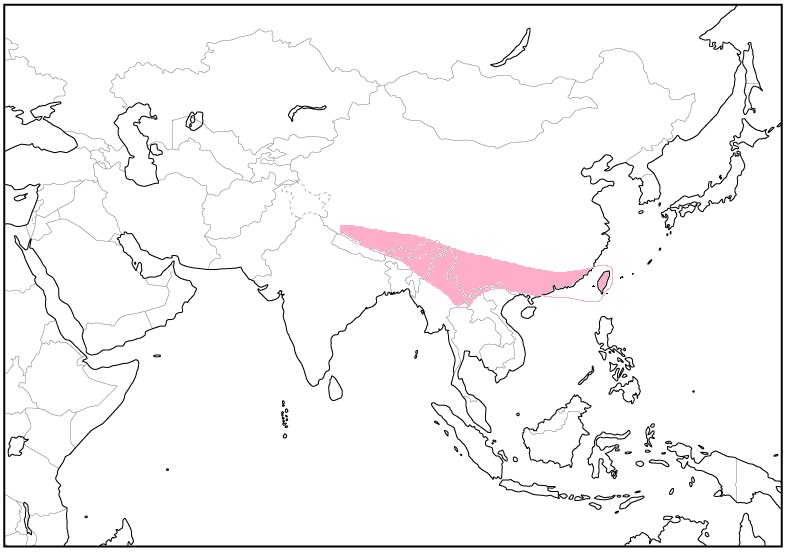

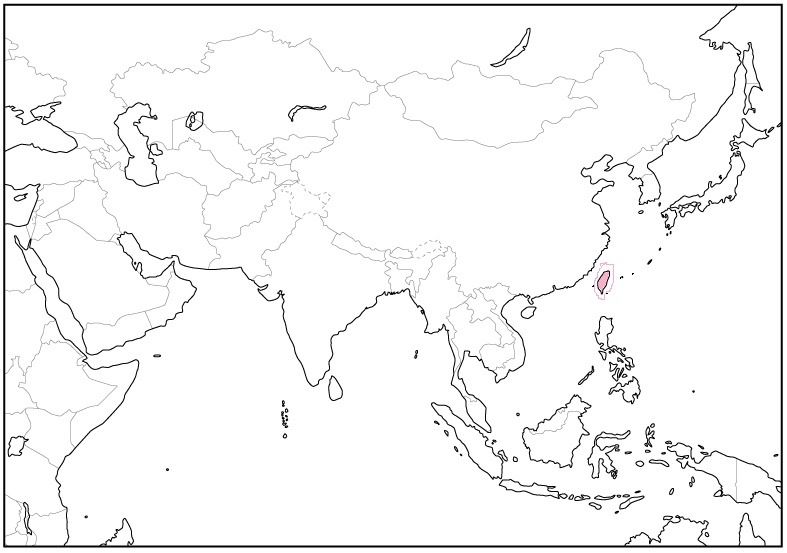

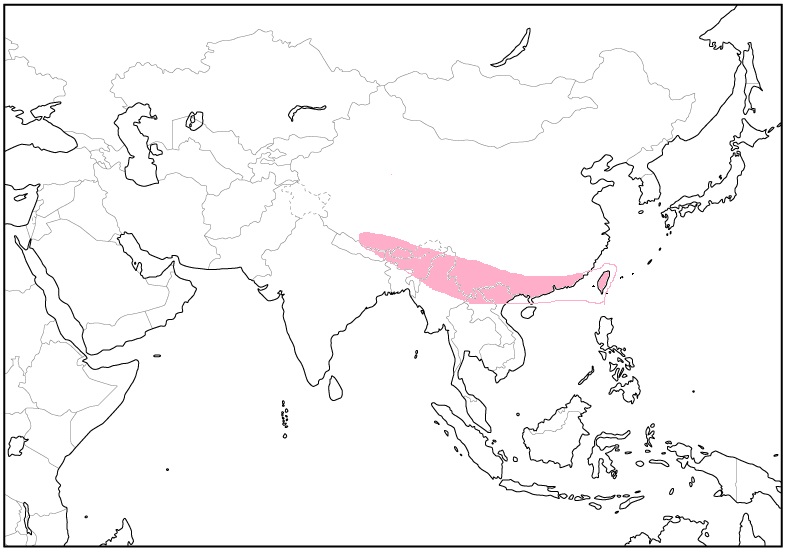

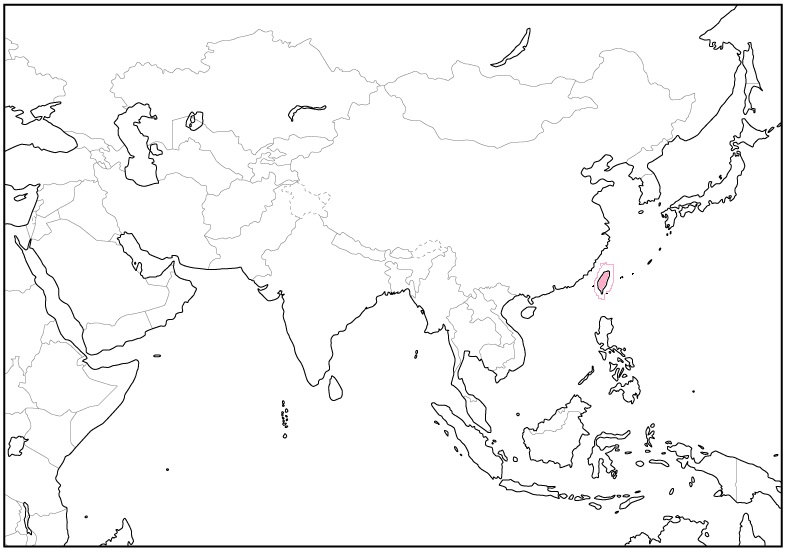

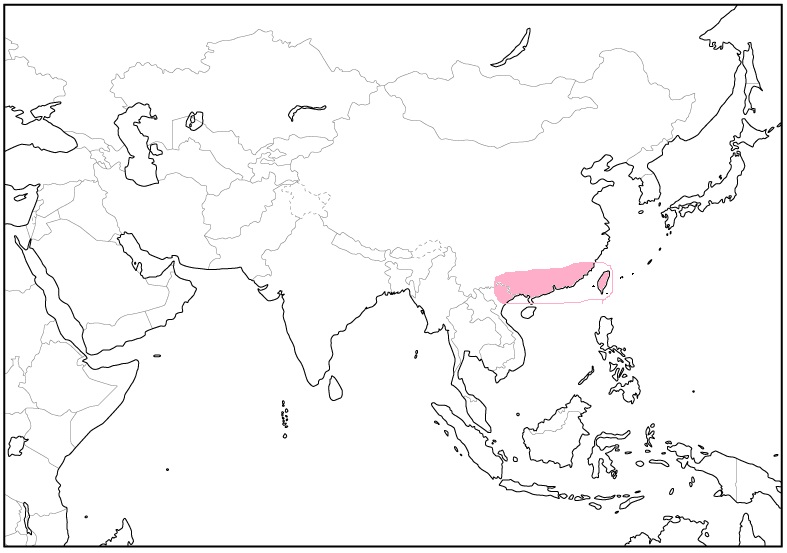

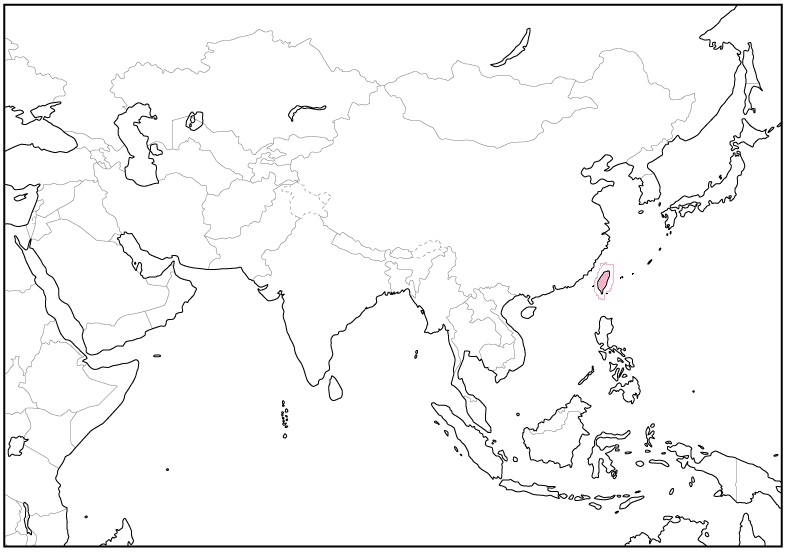

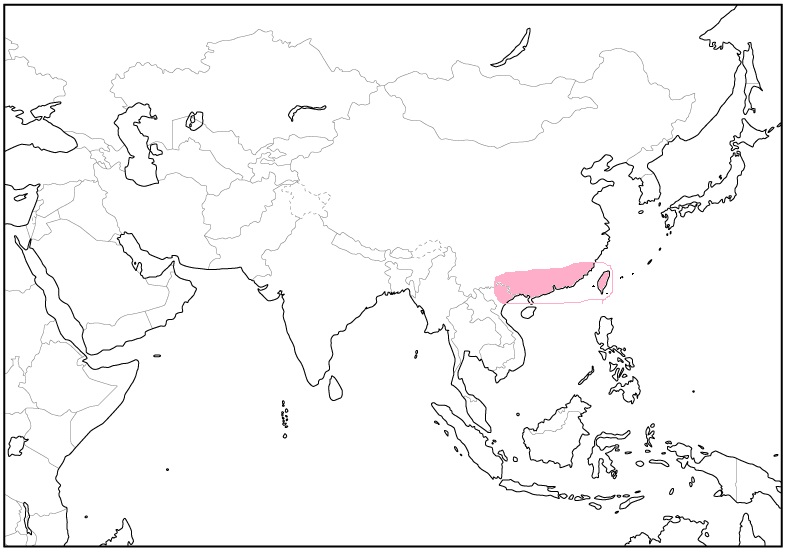

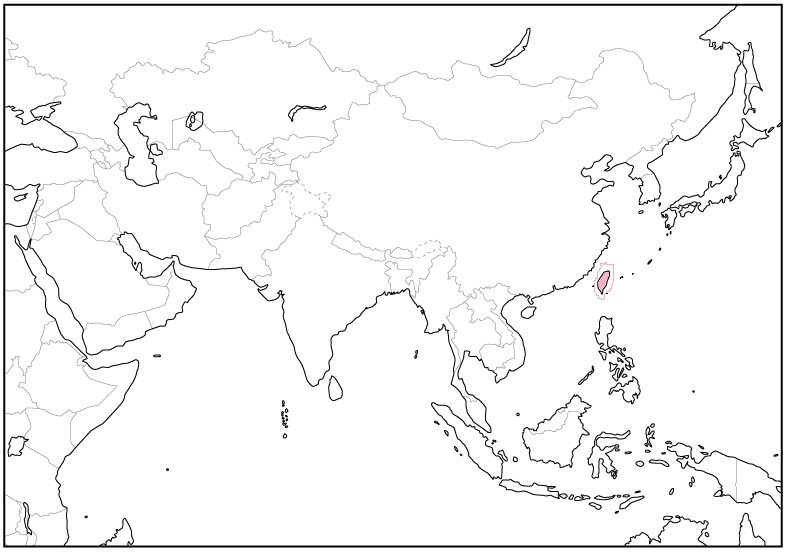

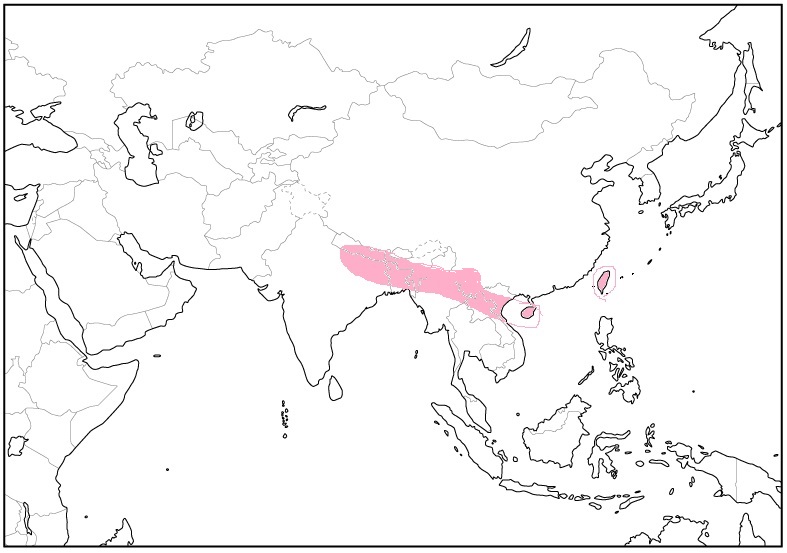

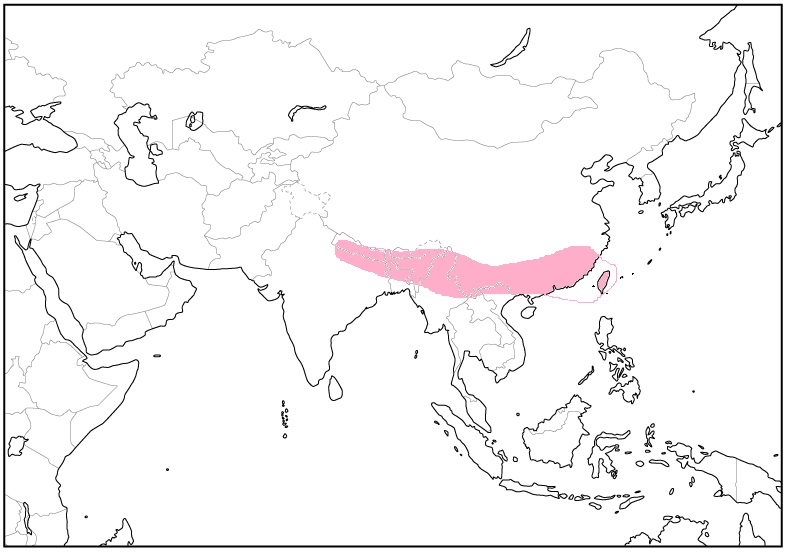

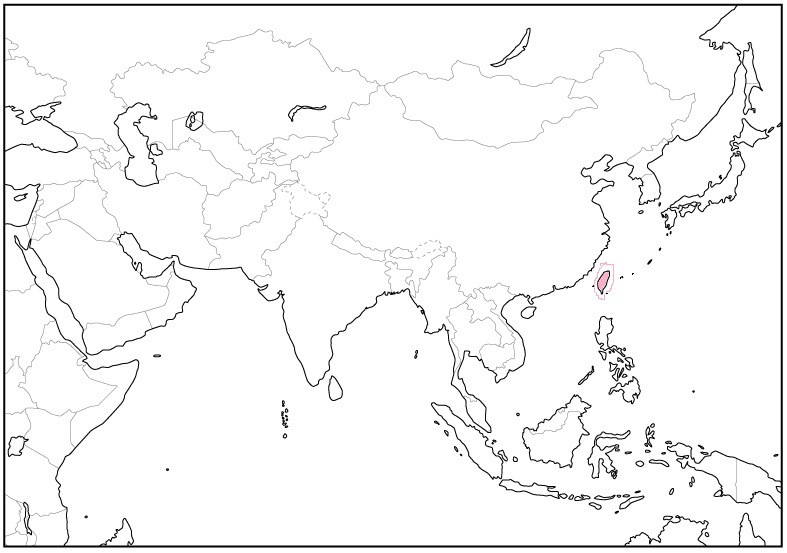

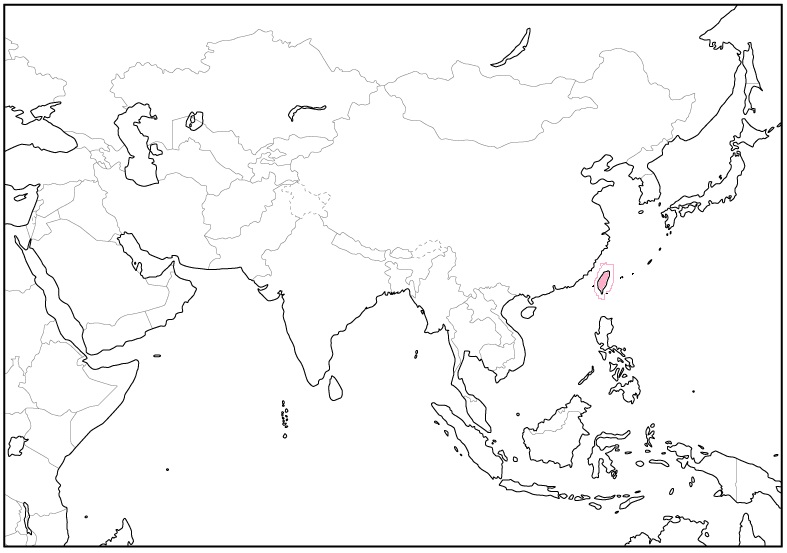

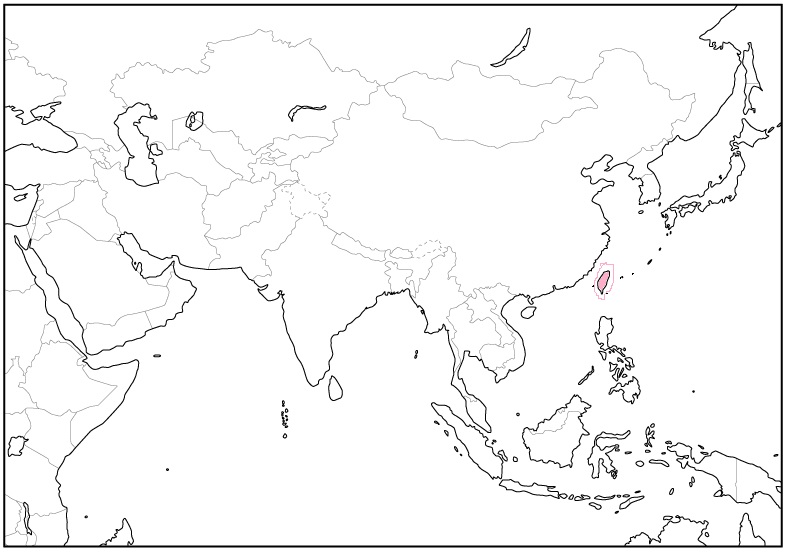

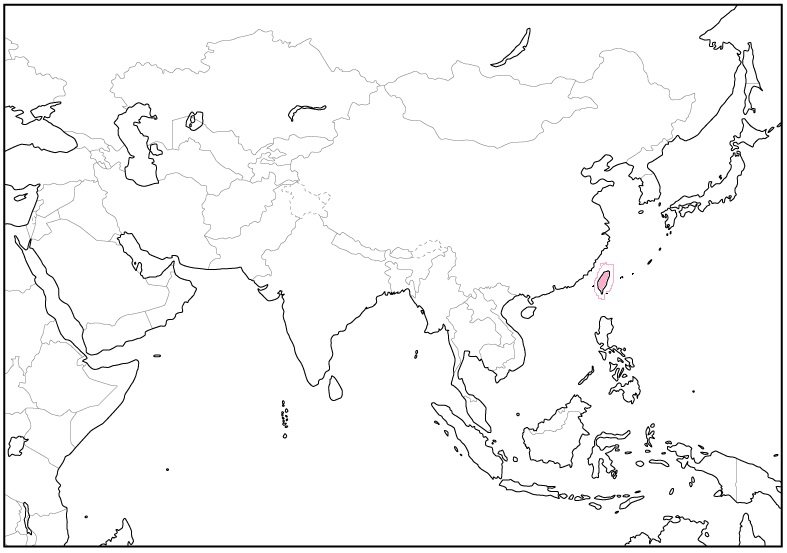

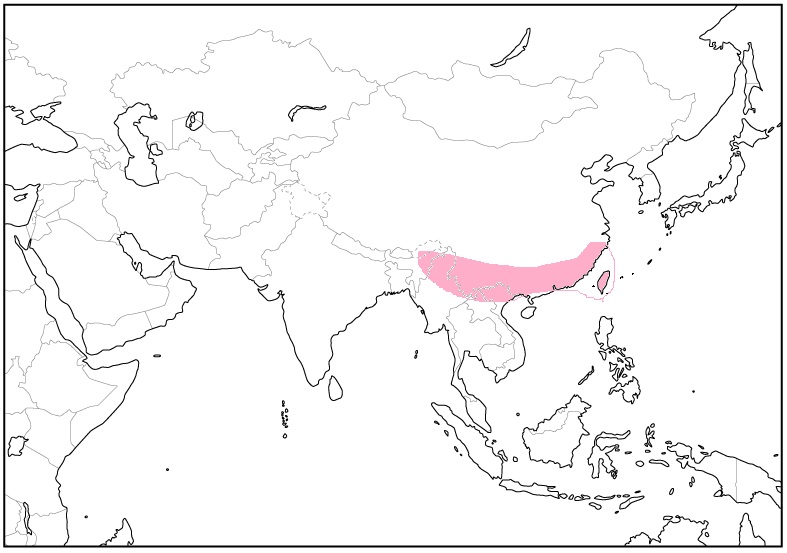

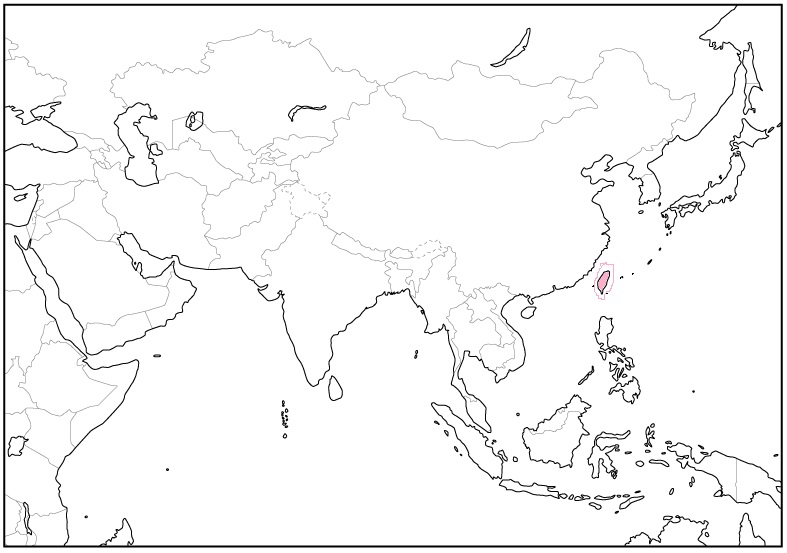

| 【分 布】 |

種としては,台湾以外では,ヒマラヤ,インドシナ半島,インドネシア,中国の南西部・南部に分布し,台湾産は分布の東限に当たる。 中国では,浙江省,江西省,湖北省,福建省,広東省,広西區,雲南省,海南省,上海市に,別亜種 H.ila chinensis が分布している。 |

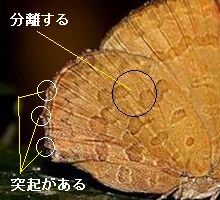

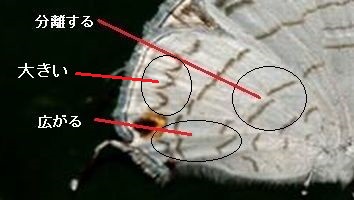

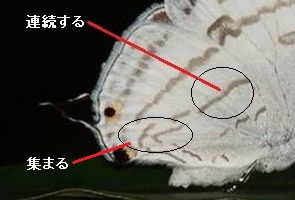

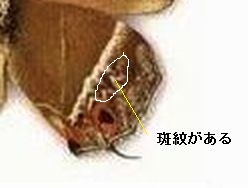

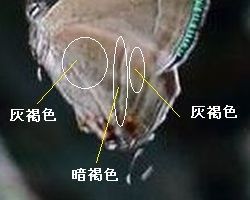

| 【近似種】 |

ゼフィルスに似ているが,本種は,後翅裏面の亜外縁に赤色斑が発達すること,後翅裏面に黒点が点在することで区別することができる。 |