| �y���@ ���z | �@���^�̃q�J�Q�`���E�ނł���B��ѕ��͑������C�����ɒn��Ɏ~�܂�K��������B |

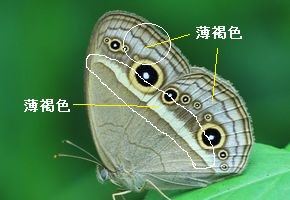

| �y���@ �Y�z | �@���́C�����F�������B���C���`���ۂ��Ȃ�̂ŁC���Y����ʂ��邱�Ƃ��ł���B |

| �y���@ �ԁz | �@�R�����{�`�P�P����{�ɁC�N�������Ă���B |

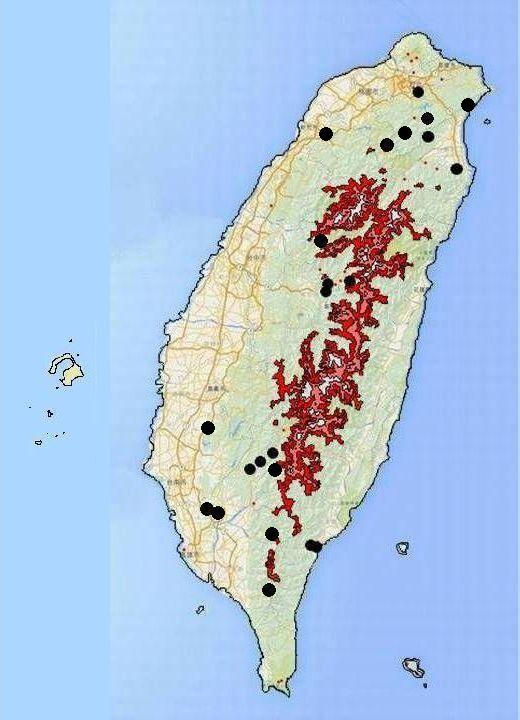

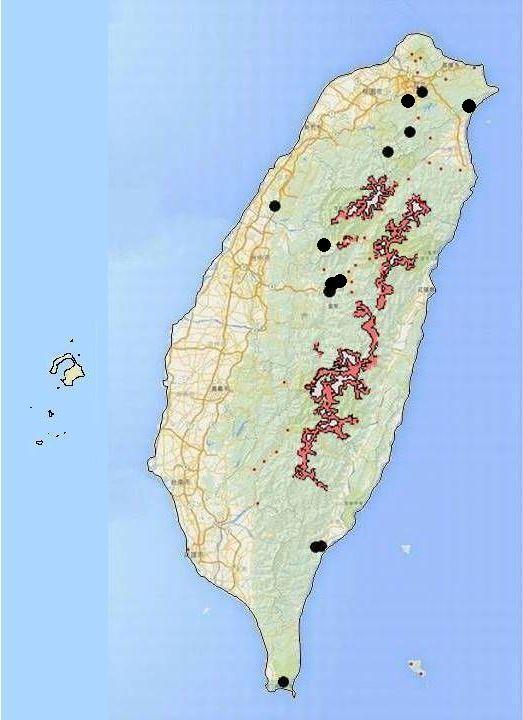

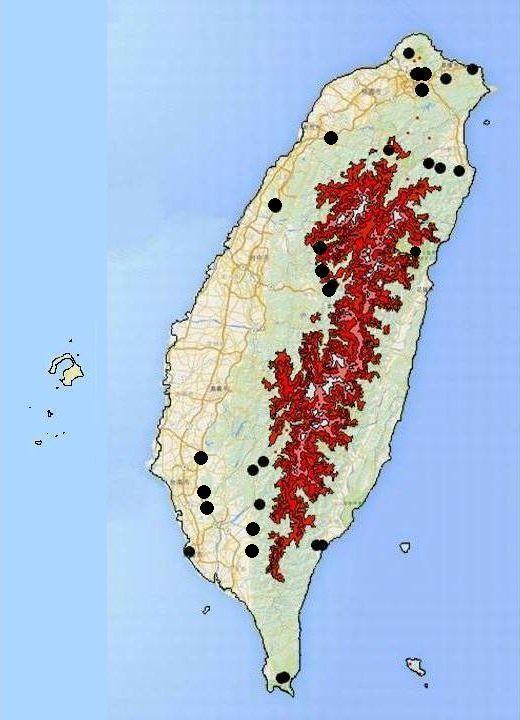

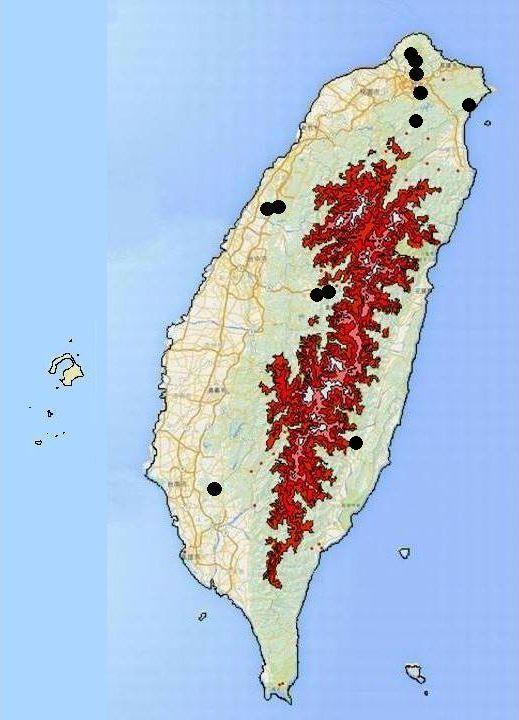

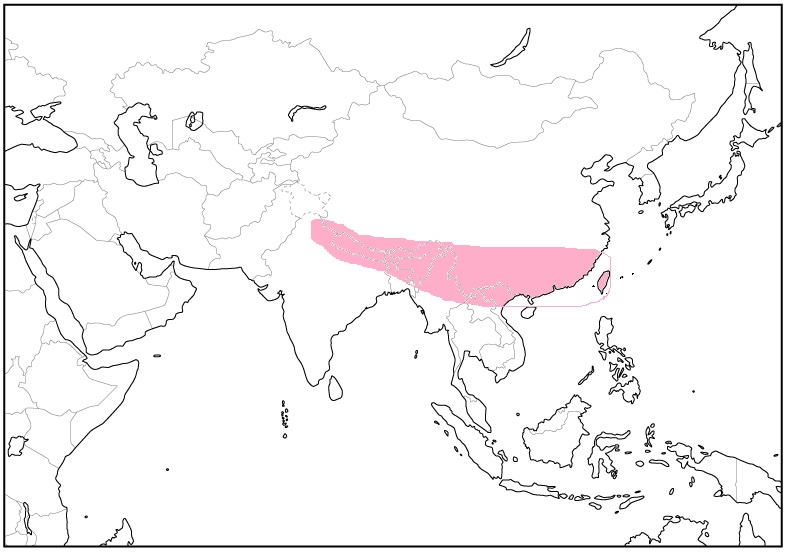

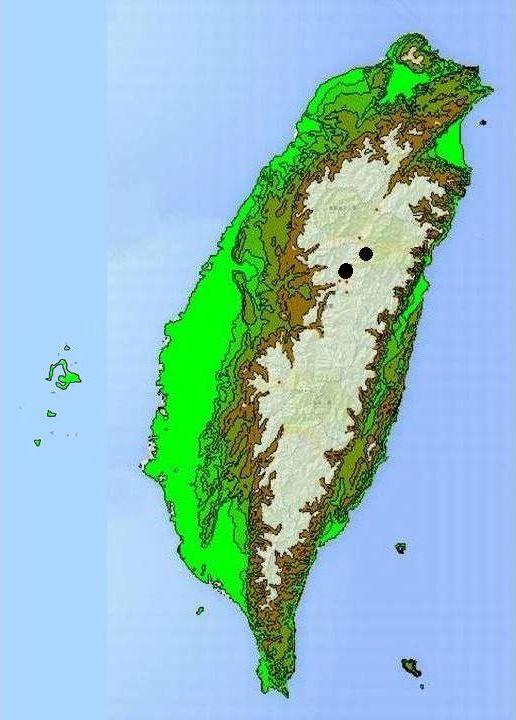

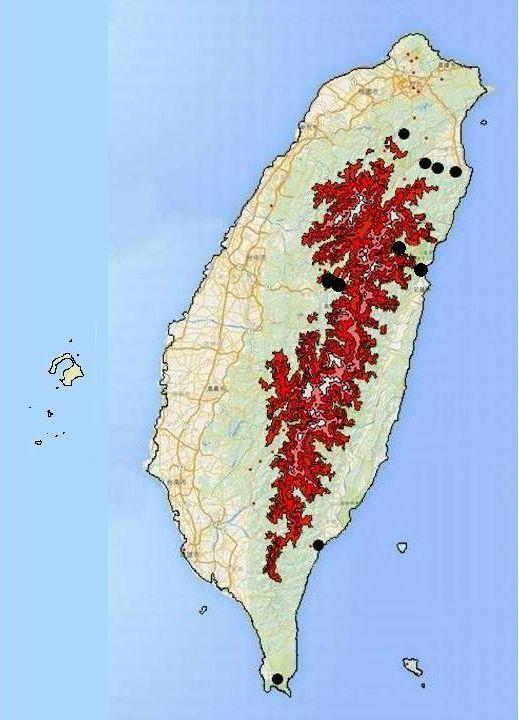

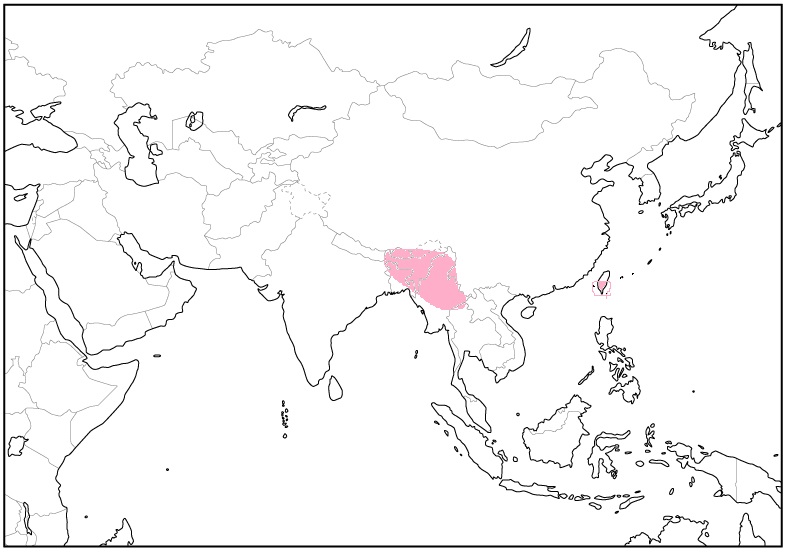

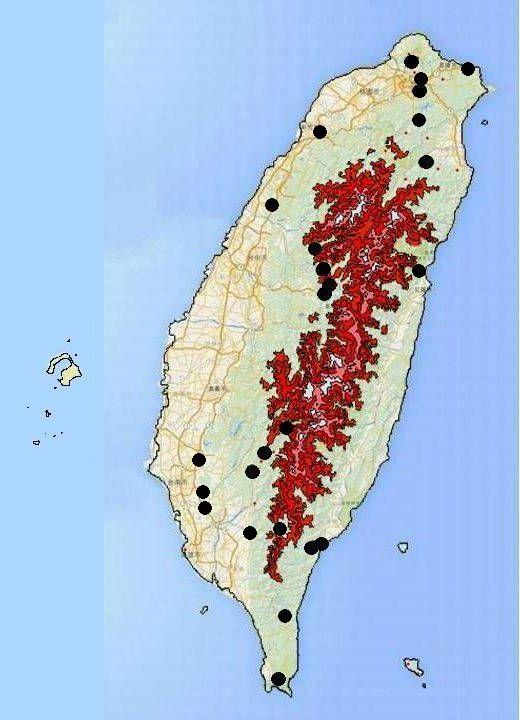

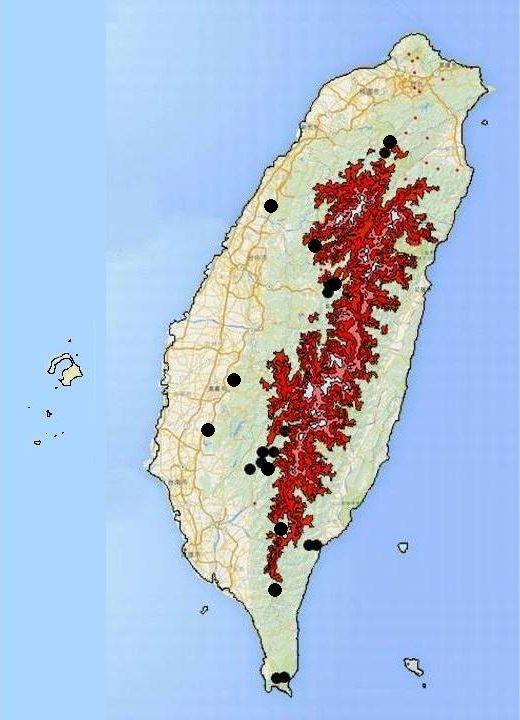

| �y�����n�z |

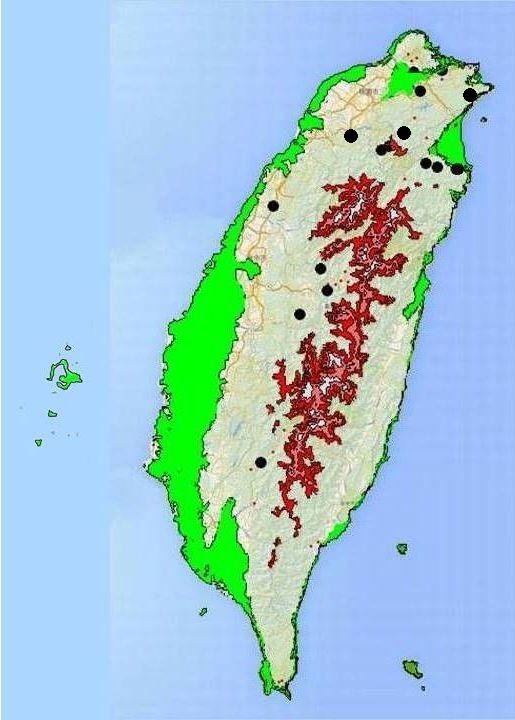

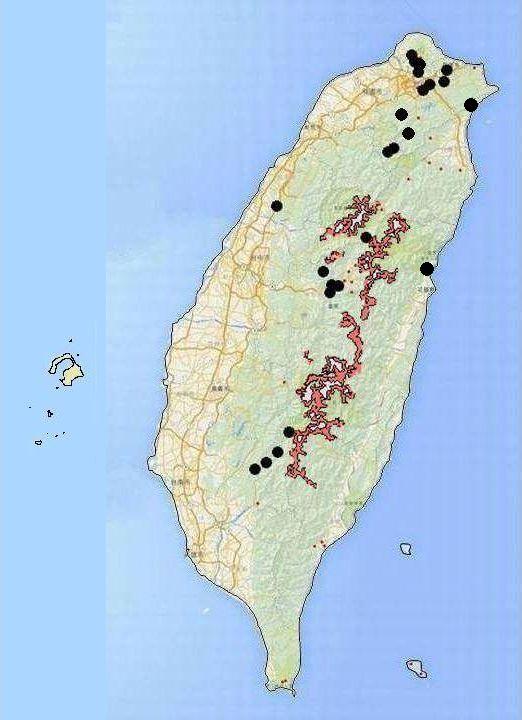

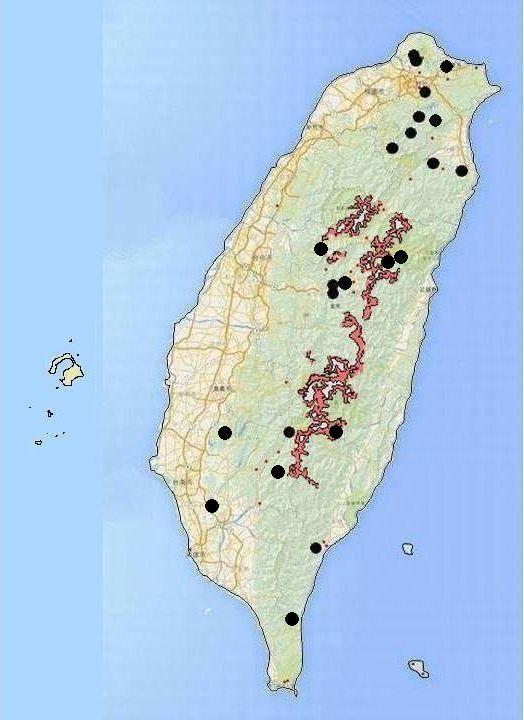

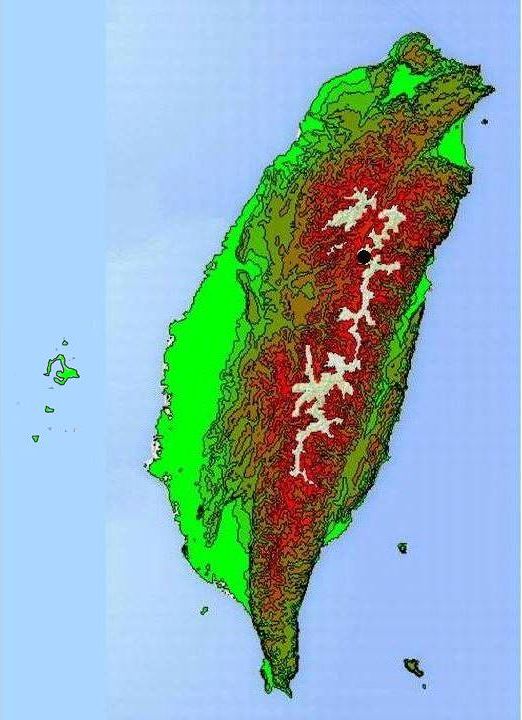

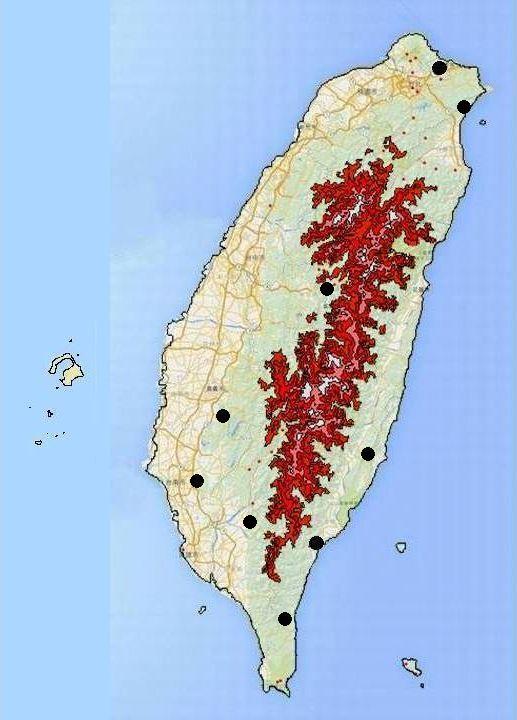

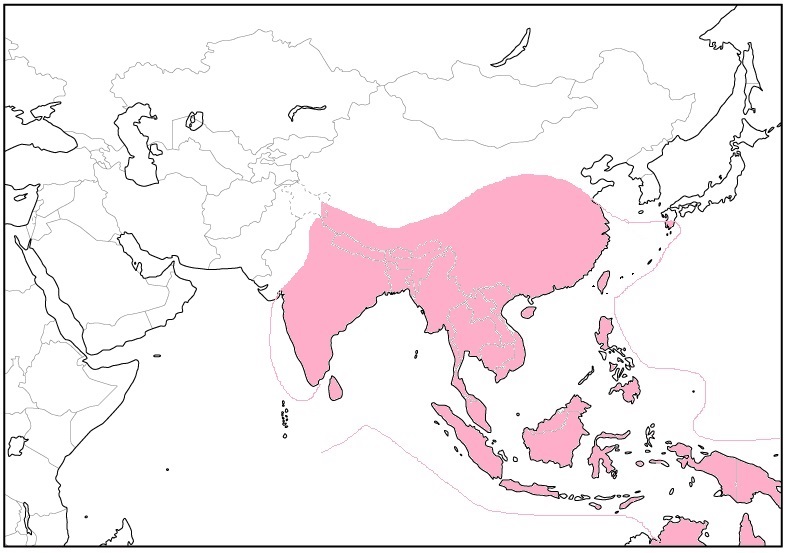

�@��p�̒��E���W���i�P�Q�O�O���`�R�O�O�O���j�̏�L�t���сC�T�T���Ō�����B �@�����n���Ǖ��I�ŁC�B�e�������̈�ł���B�����R�x�ɂ������R�̝猳���i�W���P�W�T�W���j�C�쓊�p�~��ŎB�e�ł����B�쓊�p�����R�i�W���R�P�R�Q���j�ł�����ꂽ�B |

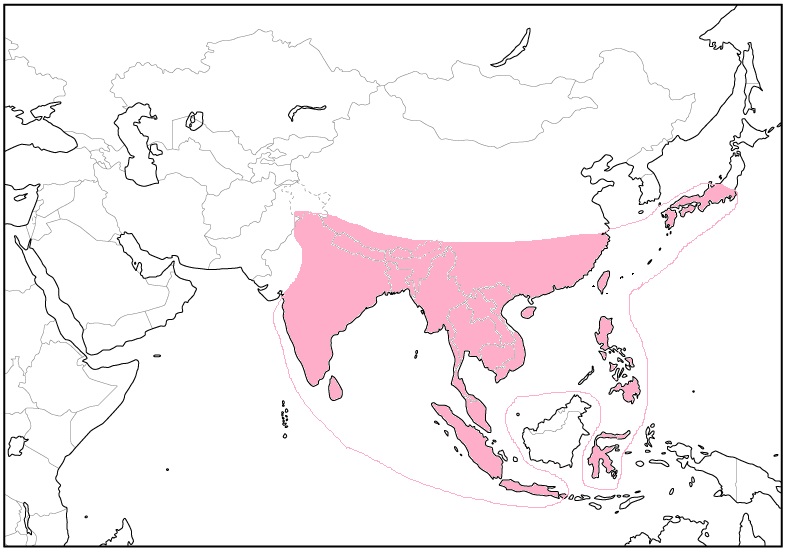

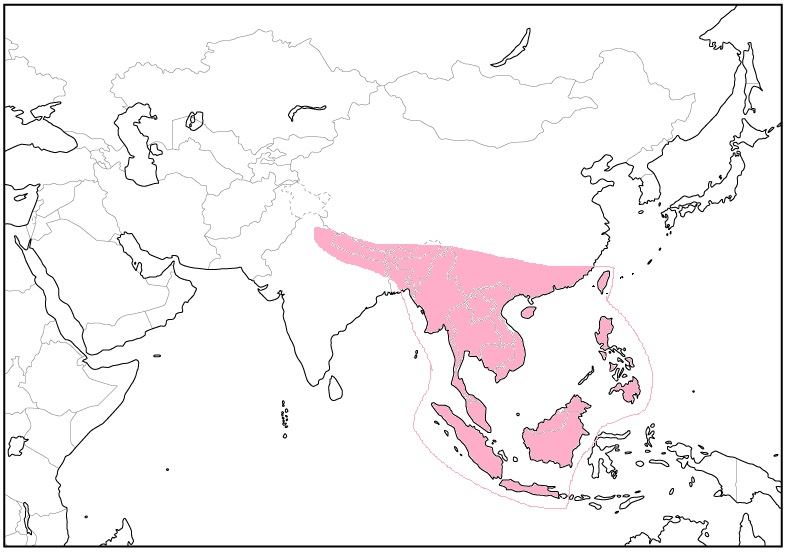

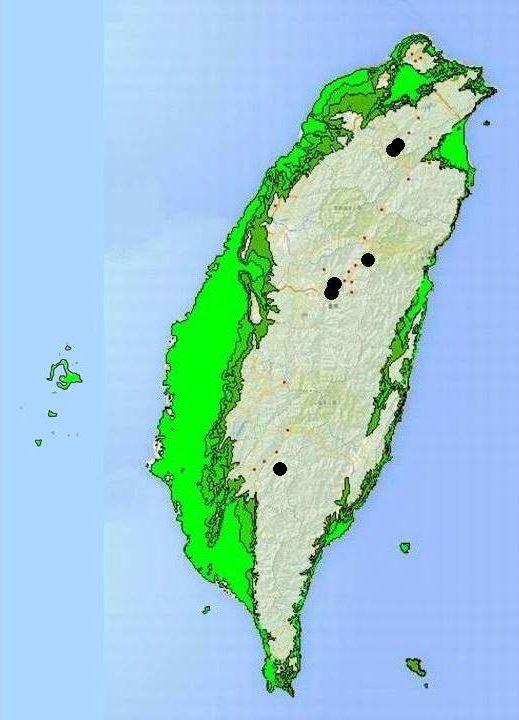

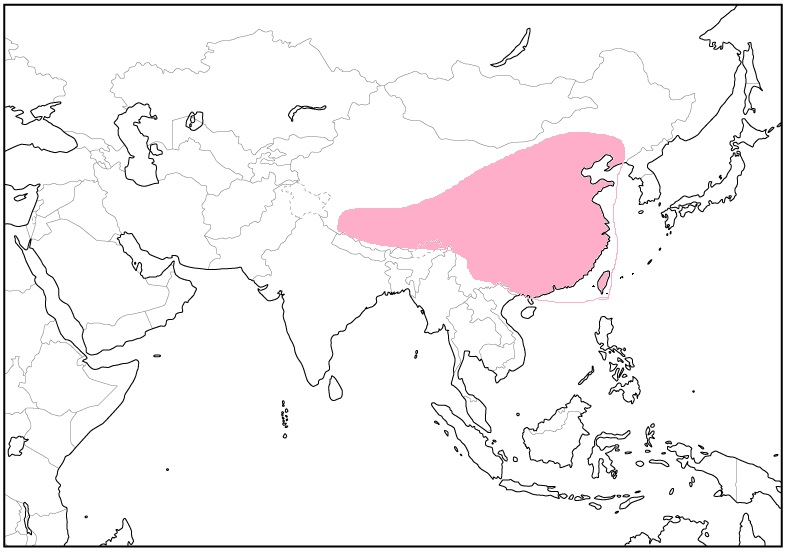

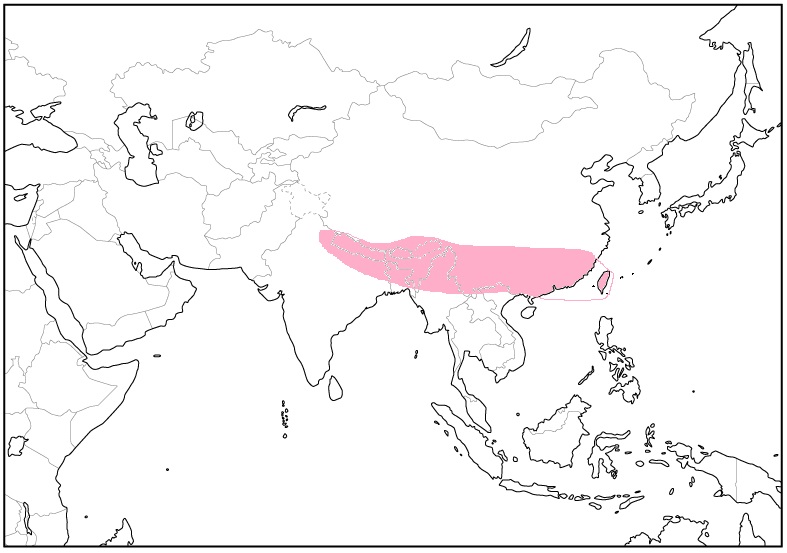

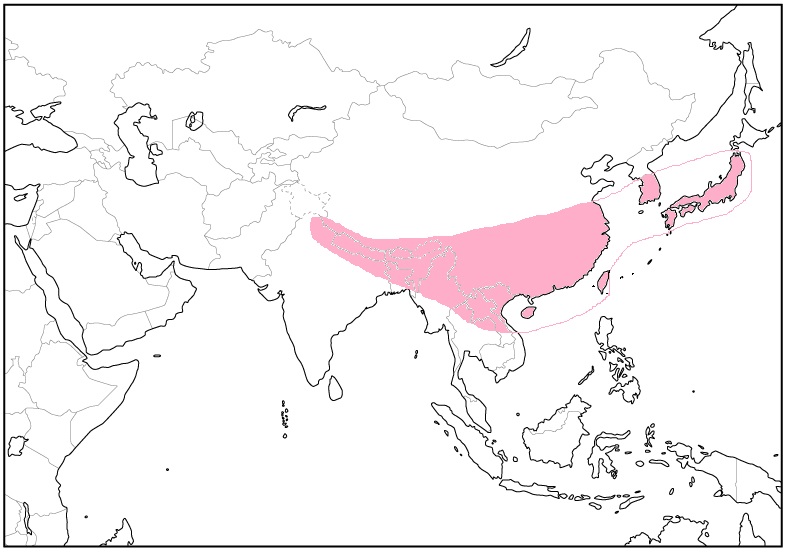

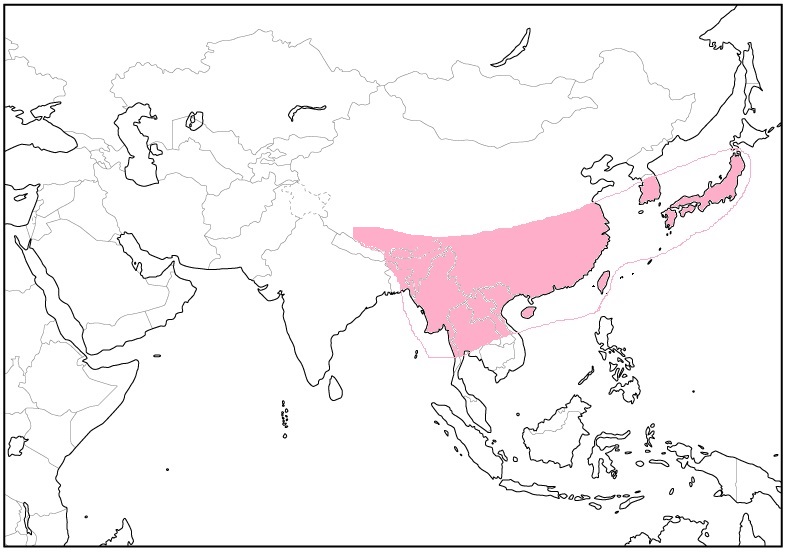

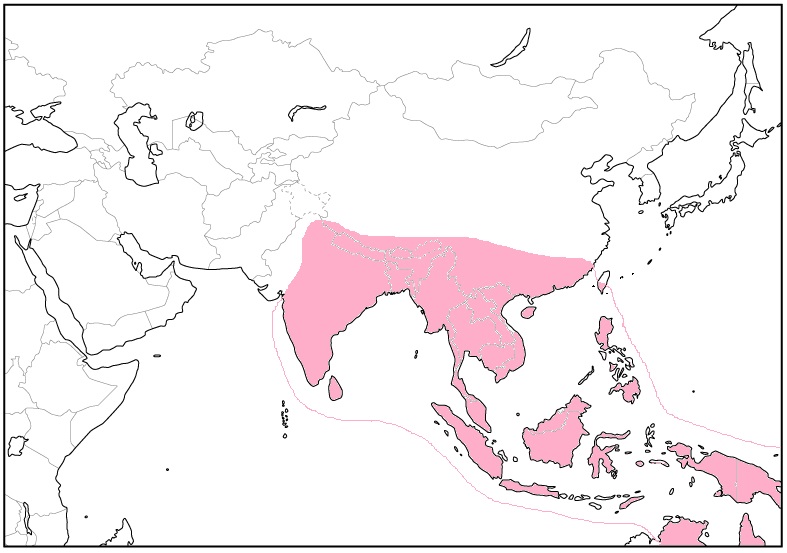

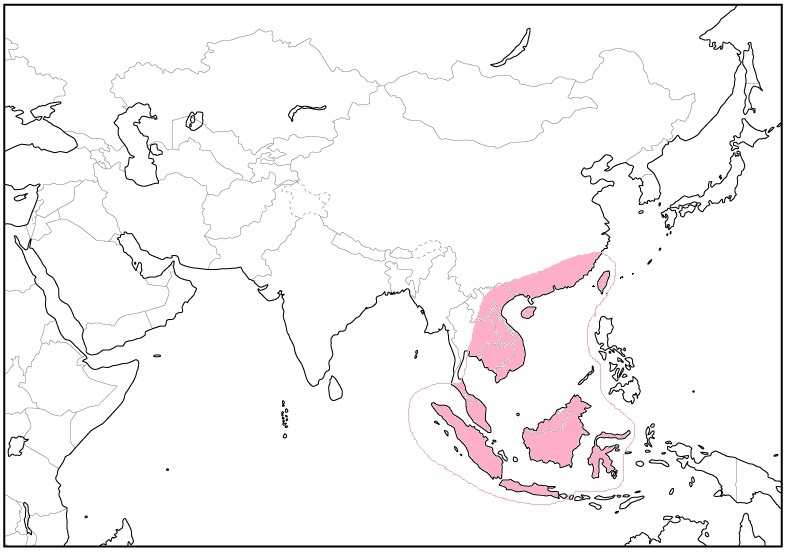

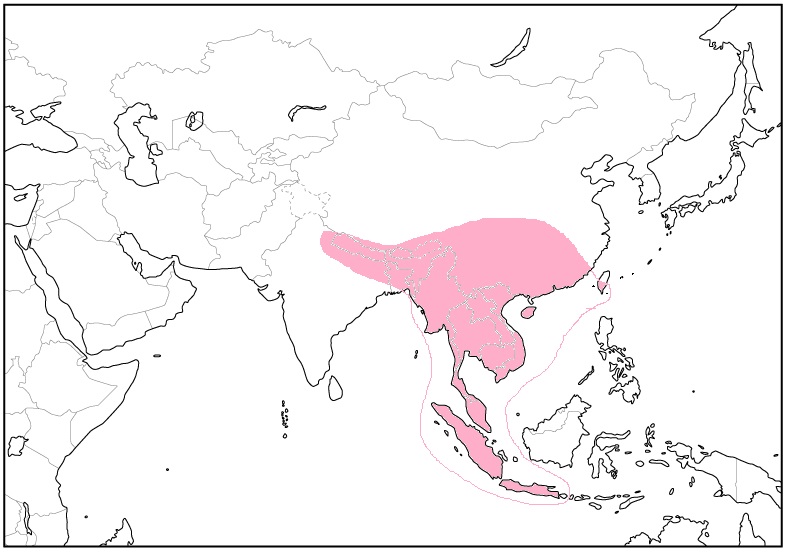

| �y���@ �z�z |

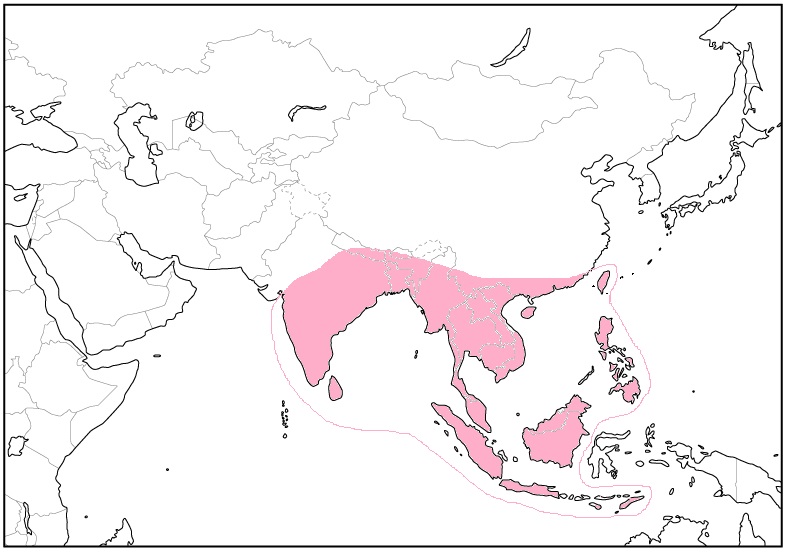

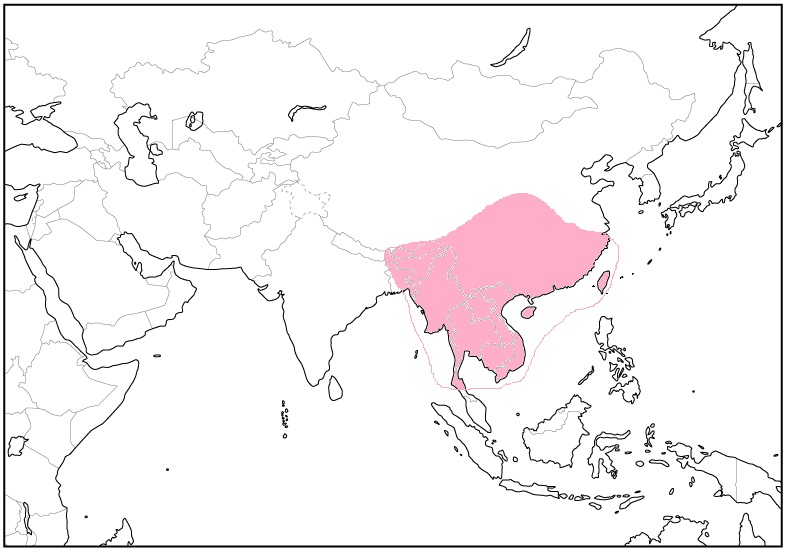

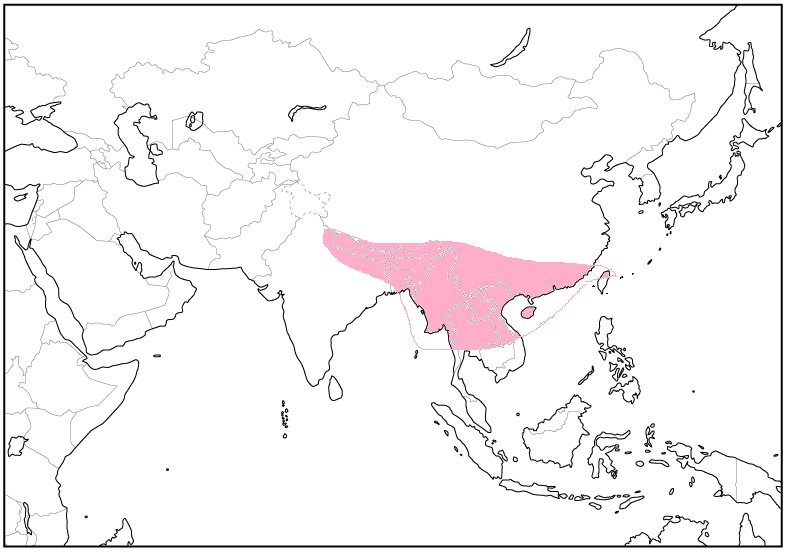

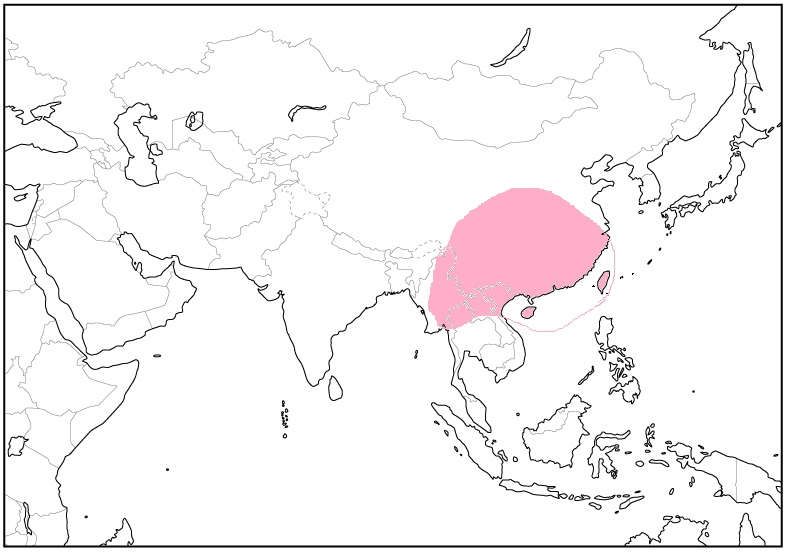

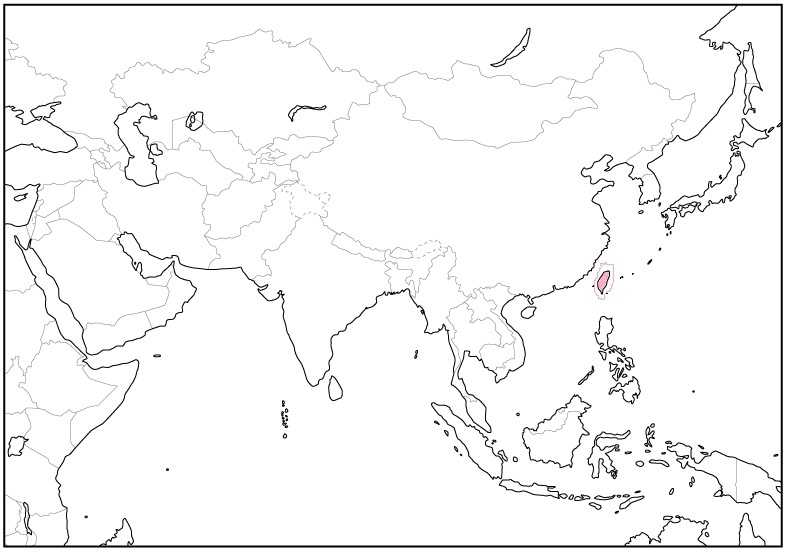

�@��Ƃ��ẮC��p�ȊO�ł́C�C���h�k���C�q�}�����C�C���h�V�i�����k���C�����̓쐼���E�암�ɕ��z���Ă���B �@�����ł́C�������C�_��ȁC�l��ȁC�M�B�ȁC�L�����C�Γ�ȁC�L���ȁC�C��ȁC���]�ȁC�����ȂɁC�ʈ��� N�Dpulaha ramosa �����z���Ă���B |

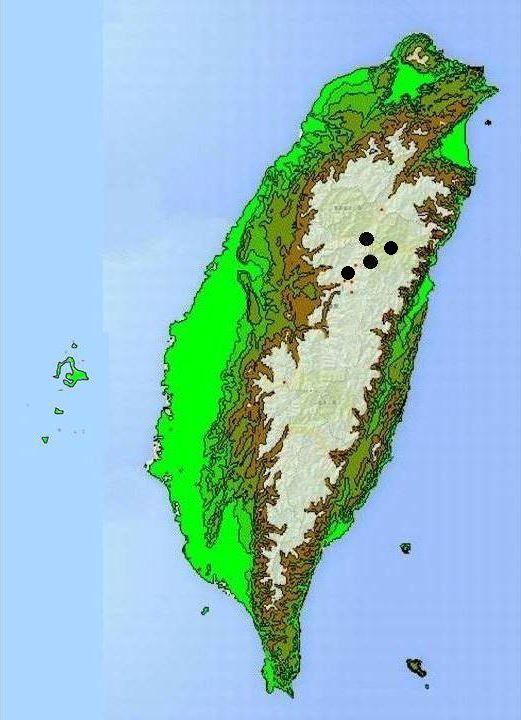

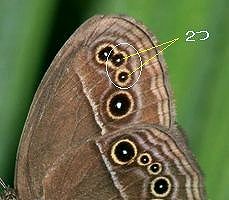

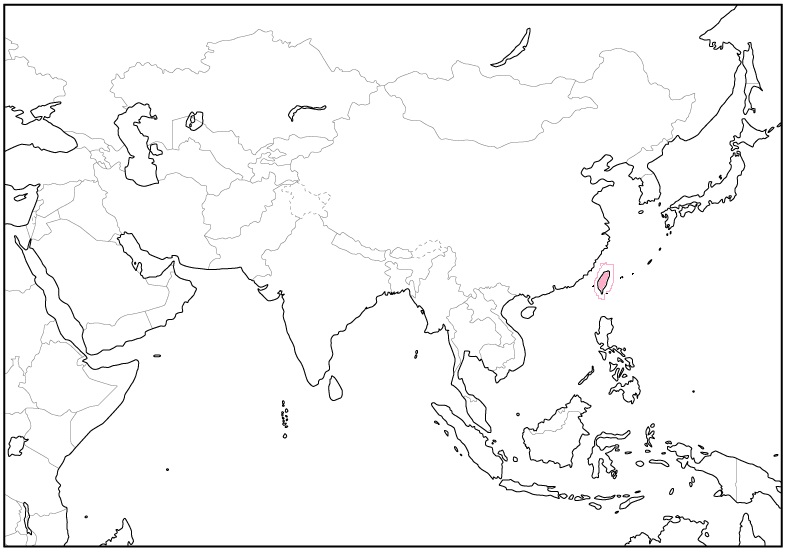

| �y�ߎ���z |

�@�^�C�����L�}�_���q�J�Q�Ɏ��Ă��邪�C�{��́C�������ʂ̑O���⒆���̔��������Ȃ邱�Ƃŋ�ʂ��邱�Ƃ��ł���B |

�@

�@